| Patentnummer: | 638.249 |

| Bezeichnung: | Elektrical Exchange |

| aufgegeben am: | 16. 12. 1895 |

| erteilt am: | 05. 12. 1899 |

| Patentnehmer: | Alexander E. Keith, Chicago, Illinoise, |

| John Erickson, Chicago, Illinoise, | |

| Charles J. Erickson, Chicago, Illinoise, | |

| Firma: | Mitarbeiter der Strowger Telephone Exchange, Chicago, Illinoise |

Der direkte Vorläufer der in Deutschland erstmals eingesetzten Wähler, das

von den Brüdern John und Charles Erickson und Keith entwickelte Schaltwerk.

John und Charles Erickson nahmen zwar schon längere Zeit Einfluss auf die

Entwicklung. Doch nun lernten sie aus den Erfahrungen und den Anforderungen

für die Zukunft. Das größte Problem war, die Kapazität zu erhöhen. Sie kamen

schnell zu der Erkenntnis, dass es hierzu nötig wäre, mehrere parallel

verlaufende Verbin-dungen über die Schaltwelle zu realisieren, und diese zu

verlängern. Also musste eine andere Form der Kontaktbank entwickelt werden.

Doch schon bei einer Kapazität für einige Hundert von Teilnehmern würde die

Schaltwelle unzulässig lang werden. Doch es könnten infolge der Drehbewegung

der Schaltwelle 10 verschiedene Teilnehmer erreicht werden.

Am 16. Dezember

1895, nach dem Ausscheiden Almon B. Strowgers, meldeten Keith und die Brüder

Erickson ihr neues Schaltwerk unter der Seriennummer 572331 zum Patent an. Am

05. Dezember 1899 wurde es ihnen erteilt.

Nachfolgend eine kurze Beschreibung dieses Patents:

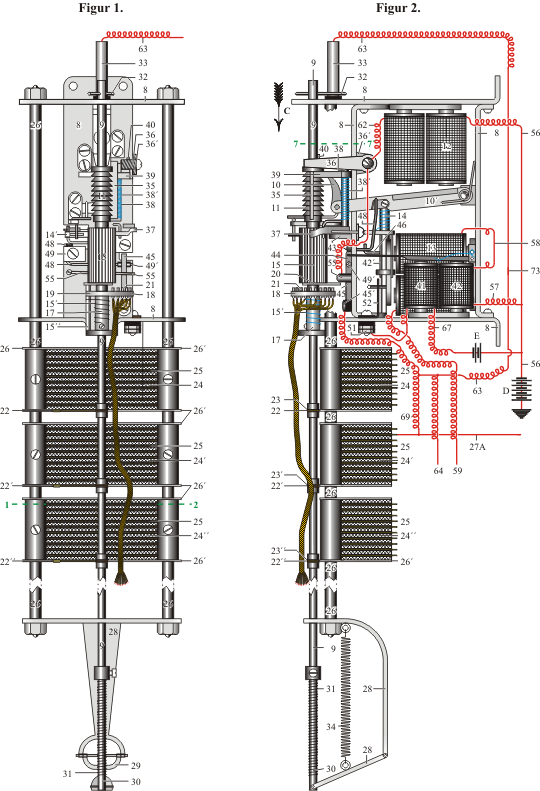

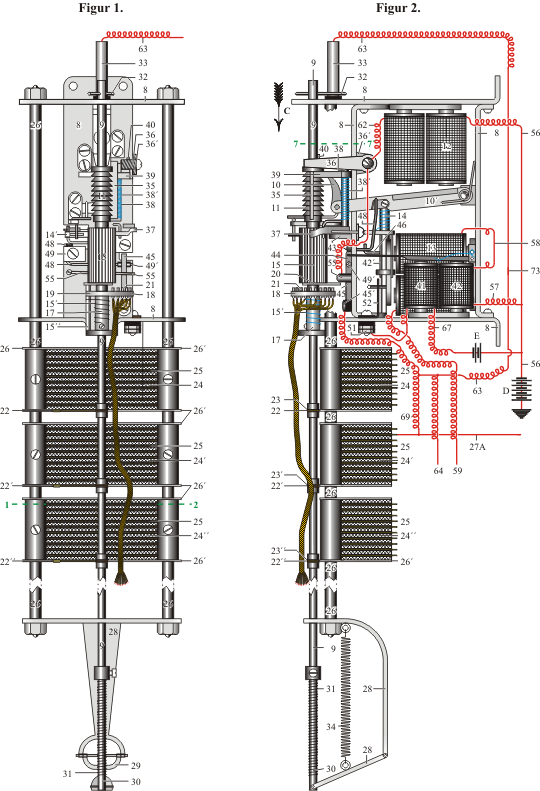

Die neue Bauform des Schaltwerks wird in den Figuren 1 in Vorderansicht und in

Figur 2 in Seitenansicht gezeigt. Die neue Kontaktbankform ist in den Figuren

4 bis 8 zu sehen. Die Kontaktbänke bestanden aus mehreren Kontaktreihen, von

denen jede zehn Messingstanzstücke enthielt, die auf Isolierstücken

aufgesteckt waren. Die Isolierstücke bestanden aus Elektrose (Isolator aus

bruchsicherem Kunststoff), einem Material, das den bisher in der

Elektrotechnik verwendeten Hartgummi er-setzte. Die Stanzstücke verfügten an

ihrem äußeren Ende über einen Haken, in den der Vielfachdraht eingehängt

werden konnte. Zehn Kontaktreihen wurden zu einer Kontaktbank zusammengefasst

und in einen Rahmen eingeklemmt.

Der Kontaktarm war nun für das Schleifen

über ein Kontaktfeld eingerichtet, aber ansonsten den älteren Ausführungen

sehr ähnlich. Die Einteilung der Kontaktbänke erfolgte in Gruppen und es

wurden mehrere Kontaktarme, die über einen Hilfs-schalter vom Teilnehmer

ausgewählt werden konnten, auf der Schaltwelle vorgese-hen. Das Schaltwerk

wurde von nun an senkrecht montiert, so dass wir ab jetzt von einer Heb- und

einer Drehbewegung sprechen können - der Heb-Dreh-Wähler ward geboren. Führte

das Schaltwerk zum Beispiel vier Hebeschritte und 3 Drehschritte aus,

kontaktierte der Kontaktarm die Nummer 43 des betreffenden Hunderts. Waren,

wie in unserem Beispiel, drei Bankkontaktgruppen vorhanden, konnte sich der

Teilnehmer mit den entsprechenden Kontaktarmen mit der Leitung 143, 243 oder

343 in Verbindung setzen.

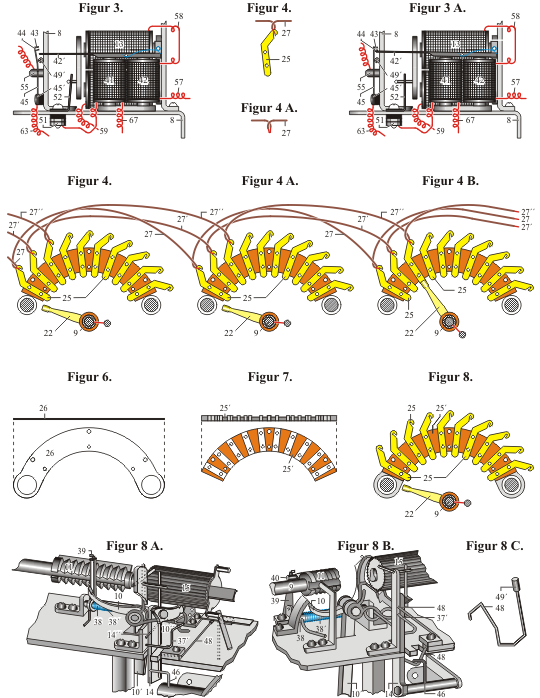

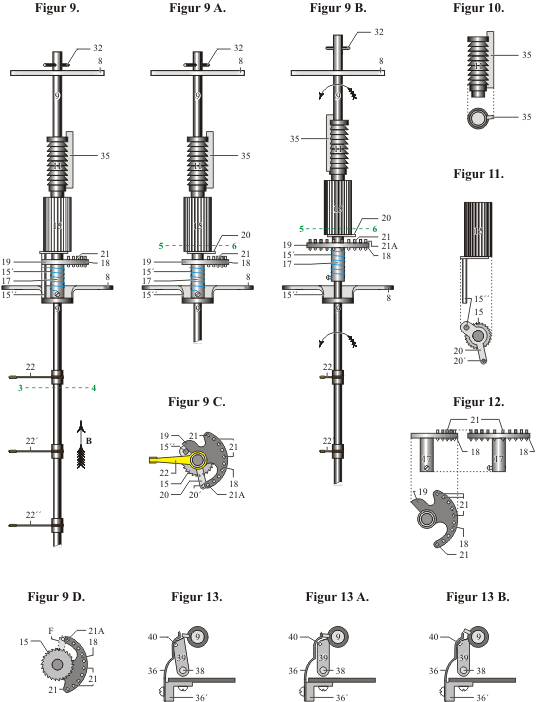

Die Funktionen der Zahnzylinder 11 und 15, in

den Figuren 9.., für die Hebe- und Drehbewegung wurden erweitert. In den

Figuren 9.. ist 15 der Drehzylinder. Er sitzt lose auf der Schaltwelle und ist

mit einem nach unten gerichteten Stift 15´´ ausge-rüstet. Fest mit der

Schaltwelle 9 verbunden ist der Hilfsschalter 18 während die Vorrichtung 17,

die ebenfalls fest mit der Schaltwelle verbunden ist, mit dem Stift 15´´

gekuppelt ist. Die unten angeordneten Kontaktarme 22, 22´ und 22´´ sind mit je

einem Metallstift 21, die kreisförmig angeordnet auf dem aus Isoliermaterial

be-stehenden Korpus des Schalters 18 angeordnet sind, verbunden. Am

Drehzylinder 15 ist ein Arm 20 mit einer Bohrung am Ende befestigt.

Die

Wirkungsweise des Schaltwerks:

Wird der Drehmagnet von Strom durchflossen,

dreht er nicht die Welle um einen Zahn, sondern nur den Drehzylinder 15 und

seinen mit ihm verbundenen Arm 20. Am Ende der ersten Impulsserie kommt so das

Loch im Arm 20 über dem der An-zahl der Impulse entsprechenden Stift des

Hilfsschalters 18 zum stehen. Folgt jetzt die Hebebewegung, gleitet der Stift

in das Loch hinein und neben der mechanischen Kopplung zwischen Schaltwelle

und Drehzylinder wird eine elektrische Verbin-dung zwischen der Schaltwelle 9

und einem der Kontaktarme wird hergestellt. Stromimpulse für eine Drehbewegung

können so die Schaltwelle mit dem Drehzylinder bis zu dem gewünschten Kontakt

drehen.

Die Auslösung:

Sie ist

im wesentlich der des früheren Systems ähnlich und bedingt ein kompliziertes

mechanisches Zusammenwirken der Hebe- und Drehmagnete. Auch hier bilden die

Sperrklinken des Dreh- und Hebezylinders eine gemeinsame Einheit.

Aldendorf

schreibt zur weiteren Funktion folgendes:

In der Ruhestellung wurden sie

durch den Drehmagneten von den Zahnzylindern abgehoben, aber, sobald dieser

seine erste Bewegung ausführte, griffen sie in die Fortschaltzähne ein. Bei

der Auslösung wurde der Drehmagnet zuerst betätigt, wobei er einen Stift in

die Bahn eines auf der Fortschaltklinke für die Hebebe-wegung angebrachten

Schwanzstückes brachte. Indem hierbei der Drehmagnet in seiner angezogenen

Lage gehalten wurde, wurde jetzt der Hebemagnet betätigt, wobei das eben

genannte Schwanzstück hoch ging und die Sperrklinken aus den Zahnzylindern

heraushob. Darauf wurde der Drehmagnet losgelassen, wobei er seinen

vorgenannten Stift über einen mit den Sperrklinken verbundenen Hebel egte, so

dass diese in ihrer herausgehobenen Lage festgehalten wurden. Schliesslich

wurde der Hebemagnet losgelassen. Um eine klarere Vorstellung der allgemeinen

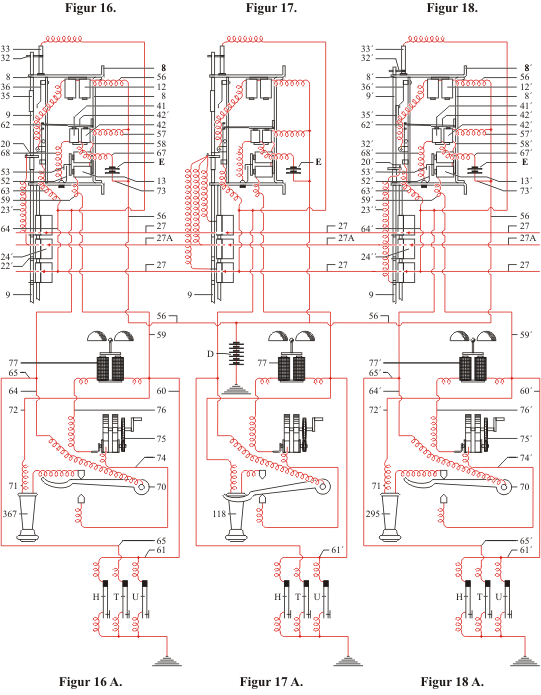

Wirkungsweise des Schaltwerkes zu gewinnen, wenden wir uns der Schaltung Fig.

15 zu, in welcher die Stromläufe eines Wählers und der damit verbundenen

Teilnehmer-station dargestellt sind. Letztere kann irgend ein Induktorapparat

sein, der mit denselben Drucktasten ausgerüstet ist, die bei dem Saitensystem

benutzt wurden.

Der Hakenumschalter ist so eingerichtet, dass er bei seiner

Abwärtsbewegung die Leitungen erdet, öffnet und schließt, um damit die

Auslösung zu bewirken.

Die Hebeleitung ist mit dem Körper des Wählers an

zwei Stellen verbunden, einmal durch Feder 45 und Anker 42'; andererseits

durch den Arbeitsschalter 32. Die für ankommende Anrufe bestimmte eigene

Leitung des Schaltwerkes bildet eine Abzweigung der Hebeleitung und ist an die

Kontaktbänke geführt. Bei 36 befindet sich ein Nebenschalter einfacher Art,

welcher zum Ein- und Ausschalten des Hebemag-neten dient. 35 ist ein

Metallstreifen, welcher sich der Feder 36 gegenüber befindet, solange die

Welle 9 noch nicht gedreht worden ist. Feder 36 wird in der Ruhelage von 35

durch den Hebel 40 abgehoben, welcher durch die Sperrklinken betätigt wird.

Bei 18 befindet sich der Hilfsschalter, dessen Konstruktion und Wirkungsweise

bereits

beschrieben ist. Die Drehleitung durchläuft den Drehmagneten und

den Magneten 42 und endet dann an dem Minuspol der Batterie B; diese ist die

Hauptbatterie, deren Pluspol geerdet ist. Ihr negativer Pol ist mit einer

Leitung verbunden, welche die gemeinsame Rückleitung im Amte bildet. Durch

diese gemeinsame Rückleitung fliessen alle Läute- und Sprechströme sämtlicher

Leitungen, die hier alle untereinander verbunden sind. Der Drehmagnet besorgt

nicht nur die Drehung des Hilfsschalters und der Kontaktarme, es sind ihm

vielmehr auch noch andere wichtige

Funktionen, welche mit der

Geheimschaltung zusammenhängen, zugeteilt. In der Darstellung hat er zwei

Anker, obwohl er in Wirklichkeit nur einen besitzt. Die beiden Magnete 41 und

42 betätigen den gemeinsamen Anker 42'. In der Ruhestellung ruht Letzterer

gegen den Anschlag 43, der sich auf der Feder 45 befindet, und stellt eine

elektrische Verbindung mit ihm her. Wenn Magnet 42 betätigt wird, zieht er 42'

gegen

den isolierten Anschlag 44. Der Drehmagnet bewegt 45 durch den

isolierten Anker 49. Da der Drehmagnet seinen Strom über den Magneten 42

erhält, wird der Anker 42' bei jedem Impuls heruntergezogen und gleichzeitig

die Feder 45 nach links gegen den Kontakt 55 gedrückt. Ehe der Drehmagnet auf

die Feder 45 einwirkt, schliesst er den Kontakt 52 - 53. Beim Loslassen des

Drehmagneten wird Kontakt 52 - 53 geöff-net.

Will nun ein Teilnehmer einen

anderen anrufen, dann wird zuerst der Hunderterknopf H entsprechend oft

heruntergedrückt; hierdurch wird die Drehleitung geerdet und der Drehmagnet

und Magnet 42 betätigt. Die erste Bewegung des Drehmagneten löst die

Sperrklinken aus, welch das Zurückschnellen der Schaltwelle bei der Hebe- und

Drehbewegung verhindern. Während die Sperrklinken herunterfallen, lassen sie

die Feder 36 mit dem Metallstreifen 35 Kontakt machen.

Die Zusammenwirkung des Drehmagneten und des Magneten 42 übt bis jetzt noch

keinen Einfluss aus, und der Drehmagnet bewegt nur den Hilfsschalter 18 bis zu

dem Stift 21, welcher dem gewünschten Hundert entspricht.

Beim betätigen

des Zehnerknopfes Z wird der Hebemagnet durch einen Strom erregt, der den

folgenden Weg nimmt: Von der Erde bei der Teilnehmerstation über die

Hebeleitung nach dem Arbeitsschalter 32, durch Welle 9, Metallstreifen 35 nach

Feder 36, dann nach dem Hebemagneten, Batterie B und Erde. Bei der nun

erfolgenden ersten Aufwärtsbewegung der Schaltwelle wird diese mit dem

Drehzylinder 15, in der früher beschriebenen Weise gekuppelt.

Durch

Niederdrücken des Einerknopfes E wird nun die Drehleitung geerdet und der

Drehmagnet betätigt, der die Welle mit den Kontaktarmen herum dreht. Durch die

erste Drehbewegung der Welle wird der Arbeitsschalter 32 geöffnet, ebenso der

Kontakt der Feder 36 mit 35. Während der Kontaktarm, mit welchem der

Hilfsschalter die Verbindung hergestellt hat, bis zu der gewünschten Nummer

herumgedreht wird, streift er über alle dazwischen liegende Bankkontakte

anderer Teilnehmerleitungen hinweg. So oft der Drehmagnet anzieht, verbindet

er den Magneten 41 durch den Kontakt 52 - 53 mit dem Kontaktarm. Es ist dann

ein Stromweg geschaffen von der Batterie E1 durch Magnet 41, Kontakt 52 - 53,

Körper 8, Hilfsschalter, Kontaktarm, Bankkontakte der anderen

Teilnehmerleitungen, über welche der Kontaktarm hinweggleitet, über die

Hebeleitungen nach den Teilnehmerapparaten, Drehleitungen, zurück nach der

gemeinsamen Leitung im Amte, welche mit dem andern Pol der Batterie B

verbunden ist. Wenn auf den Leitungen, über deren Bankkontakte der Kontaktarm

gleitet, nicht gesprochen wird, dann wird der eben genannte Strom

nach-einander die Wecker der betreffenden Stationen durchfließen müssen. Die

Wecker haben einen Widerstand von 1000 Ohm, so dass der Magnet 41 einen so

schwachen Strom erhält, dass er den durch Magnet 42 bereits angezogenen Anker

421 nicht halten kann. Wenn jedoch eine Leitung gerade benutzt wird, dann wird

der niedrige Widerstand des Sprechapparates dem Magneten 41 ermöglichen, den

Anker 421 solange angezogen zu halten, bis der Drehmagnet die Feder 45 nach

rechts zurückkehren lässt. Au diese Weise wird der Anker 421 unter dem

Isolierstift 44 gefasst und festgehalten. Hierdurch wird die Hebeleitung an

der Feder 45 (Anschlag 43) geöffnet, so dass das Gespräch der bereits

sprechenden Teilnehmer nicht mitgehört werden kann. Wird der Kontaktarm zur

nächsten Leitung weiter bewegt, so wird, wenn diese unbesetzt ist, die Öffnung

der Hebeleitung wieder aufgehoben. Wenn die ge-wünschte Leitung unbesetzt

vorgefunden wird, dann ruft der die Verbindung herstel-lende Teilnehmer

mittels Induktors die andere Station an.

Aus dem Vorangegangenen geht

hervor, dass Feder 45 mit Anker 421 einen Prüfschalter bildet, und dass dieses

System Geheimsprechen gewährleistet.

Die Hauptmerkmale dieses Systems:

01. Nun haben wir eine moderne Kontaktbankform, richtungsweisend für die

Zukunft.

02. Der Einsatz von Vielfachdrähten führte zu einer

Kostenersparnis.

03. Über einen Hilfsschalter und eine Kupplung wird

zwischen Hunderter und Einerwahl umgeschaltet.

04. Einführung des

vollständigen Geheimsprechens.

Das zuvor beschriebene System ersetzte

im Juni des Jahres 1895 das Saitensystem in La Porte, Indiana. Im August des

gleichen Jahres wurde eine Einrichtung für 200 Teil-nehmer in Michigan City,

Indianer, aufgebaut.

Aber recht bald traten Schwierigkeiten mit den

Kontaktbänken auf. Die Elektrose, der Isolierstoff, dehnte sich aus oder

krümmte sich. Die Abstände zwischen den einzelnen Kontaktstanzstücken

veränderte sich und die Lage der Kontaktreihen war nicht mehr definiert. Es

kam logischer Weise zu Falschverbindungen.

Charles J. Erickson

konstruierte im November 1895 eine Kontaktbank aus Gips. Dazu entwarf er eine

Stahlform, in deren Inneren er die Messingkontaktstücke der einzelnen

Kontaktreihen fixierte. Dann wurde die Form mit Gips gefüllt und trocknen

lassen. Die Form wurde entfernt und die Kontaktbank in einem mäßig warmen Ofen

weiter getrocknet, bis alle Feuchtigkeit entwischen war. Um deren

Wiedereintritt zu ver-hindern wurde die Kontaktbank anschließend in Paraffin

gekocht, bis sie vollständig durchtränkt war. Durch vorsichtiges Schwabbeln

mit Walrosshaut wurden an-schließend die Kontakte gereinigt. Kontaktbänke

dieser Bauform wurden bis ca. 1902 genutzt. Die erste Vermittlungseinrichtung

mit derartigen Kontaktbänken soll bereits 1896 in Rochester mit einer

Kapazität von 200 Leitungen als Ersatz für das bestehende Saitensystem

aufgebaut.

Aber auch dieses System konnte die gestiegenen Anforderungen

hinsichtlich der Erhöhung der Kapazität nicht erfüllen. Es folgte eine erneute

Verbesserung des Systems, siehe Patent Nr. 672.942, angemeldet am 23. Juni

1897 unter der Seriennummer 641.889 und erteilt am 30. April 1901.