John und Charles Erickson intensivierten ihre Entwicklungsarbeit und

vervollkommneten ihr System weiter. Der komplizierten Drahtführung der alten

Kontaktformen folgte ein Rahmen, über den eine Reihe von Kontaktdrähten

gespannt wurde, ähnlich dem Aufbau einer Zither. Diese Drähte lagen alle im

Bereich einer Anzahl von Kontaktarmen, die sich alle rechtwinklig zu den

Drähten angeordnet auf eine Schaltwelle angeordnet waren. Die Drähte und damit

auch der Rahmen waren so lang, dass die erforderliche Anzahl von Schaltwellen

nebeneinander liegend montiert werden Eine Anlage dieser Art wurde erstmals in

La Porte, Indiana, im Herbst 1894 aufgestellt. Das bereits zuvor hierfür

erteilte Patent wurde am 07. November 1894 angemeldet und am 28. Mai 1895

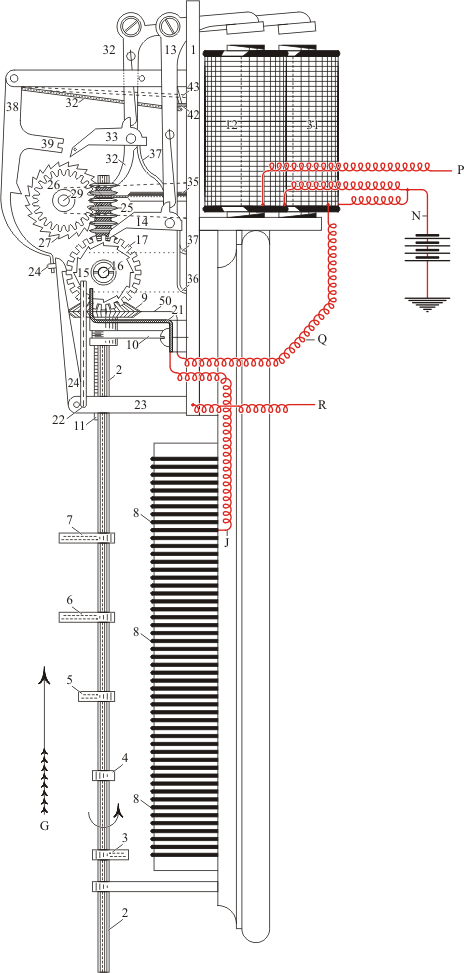

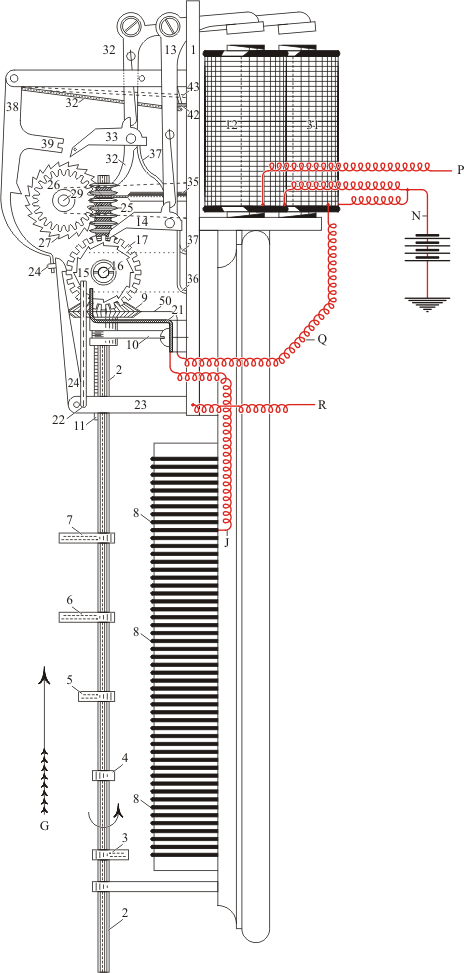

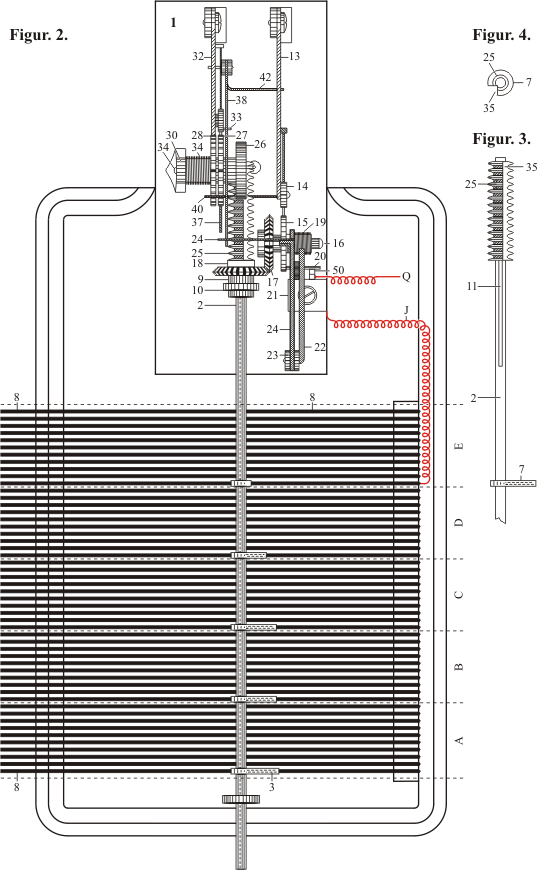

erteilt. Einen Grundriss eines derartigen Wählers ist in der Figur 2 zu sehen.

Die parallel geführten Linien, links im Bild, stellen die Drähte, welche als

Bankkontakte dienen, dar. Sie sind unterteilt in Gruppen von je 10 Drähten,

die mit den Buchstaben A bis E gekennzeichnet sind. Die Kontaktarme befinden

sich auf der Schaltwelle 2. Sie sind gegeneinander um einen Zahn versetzt

angeordnet. Wird also die Welle um nur einen Zahn gedreht, tritt der

Kontaktarm 3 mit dem ersten Kontakt-draht der Gruppe A in Verbindung. Dreht

man die Welle um einen Zahn weiter, dann tritt der folgende Kontaktarm mit dem

ersten Kontaktdraht der Gruppe B in Verbindung, gleichzeitig wird die

Verbindung des Kontaktarms 3 mit dem ersten Kontaktdraht der Gruppe A wieder

unterbrochen. Die Anordnung der Kontaktarme ist daher so gestaltet, dass bei

jeder Drehung um einen Zahn nur der folgende Kontaktarm mit dem 1.

Kontaktdraht der folgenden Gruppe in Berührung kommt. Eine Berührung von zwei

Kontaktarmen mit zwei Kontaktdrähten ist ausgeschlossen. Die Welle mit den

Kontaktarmen kann aber auch in der Längsrichtung bewegt werden, so dass die

Kontaktarme jeden der 10 Kontaktdrähte ihrer zugehörigen Gruppe erreichen

können - siehe Figur 1. Die Längsbewegung wird über eine gewöhnliche Klinke 33

durch einen Elektromagneten 31 bewirkt. Die Klinke 33 greift in das Rad 26 und

dieses in die kreisförmig angeordneten Zähne der Welle 2 ein. Für die

Drehbewegung der Welle ist die Elektromagnetspule 12 verantwortlich. Diese

wirkt über den Hebel 13 auf die Klinke 14 ein, die wiederum in die Kegelräder

17 und 18 eingreift - siehe Figur 2. Befindet sich der Wähler in der

Ruhestellung, stehen die Sperrklinken 24 und 38, die für das Zurückschnellen

der Welle während der Dreh- und Längsbewegung verhin-dern, frei. Wird das

Schaltwerk in Betrieb genommen, muss zunächst die Welle um einen Zahn gedreht

werden, also der Drehmagnet 12 einmal betätigt werden, um die Sperrklinken in

ihre Eingriffstellung mit ihren Zahnrädern zu bringen. Das hat zur Folge, dass

die die Sperrklinken 38 und 24 anhebende Stütze 41, die bisher durch den Hebel

13 in ihrer Lage gehalten wurde, ausgelöst wird und die Sperrklinken durch ihr

eigenes Gewicht in die Zahnräder fallen. Es folgt die der Rufnummer

entsprechende Anzahl der Stromstöße durch den Längsbewegungsmagneten 31, und

die Schaltwelle mit ihren Kontaktarmen wird entsprechend der Impulse

schrittweise auf den bestimm-ten Draht in jeder Gruppe angehoben. Als nächstes

folgt die Drehung der Schaltwelle, bis der gewünschte Kontaktdraht mit dem

richtigen Kontaktarm der betreffenden Gruppe in Verbindung steht. Wir haben es

folglich mit einer anderen Nummerierungs-weise der Schaltapparatur zu tun -

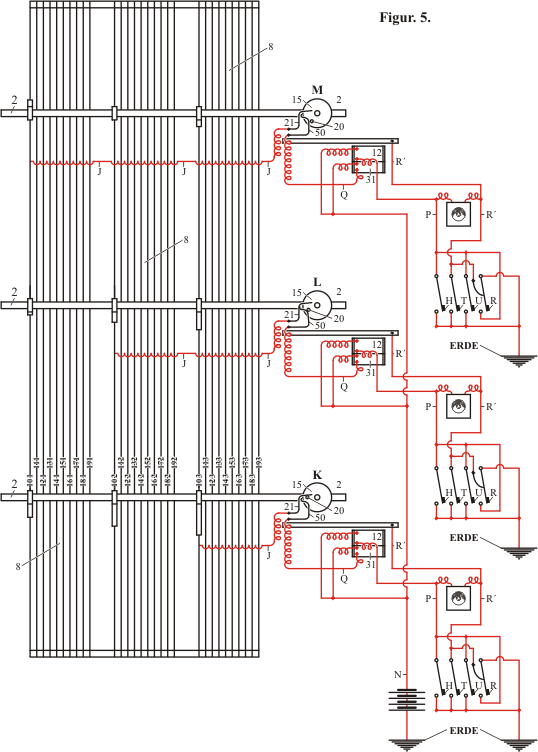

siehe Figur 5. Dort sind drei Bankkontaktgruppen und drei Schaltwerke

dargestellt. Alle Teilnehmer, deren Rufnummern mit einer 1 enden liegen in der

links angeordneten ersten Kontaktbankgruppe, alle Teilnehmer, deren Rufnummer

mit einer 2 enden liegen in der zweiten Kontaktbankgruppe, alle Teilnehmer,

deren Rufnummer mit einer 3 enden liegen in der dritten Gruppe. In der ersten

Gruppe liegen also die Rufnummern 101, 111, 121 bis 191. In der 2. Gruppe die

Rufnummern 102, 112, 122 bis 192 usw. Obwohl an die Einrichtung nur 100

Teilneh-mer angeschlossen werden können liegen die Rufnummern alle über 100.

Der Grund dafür ist die anfängliche Betätigung des Drehmagneten, damit die

Sperrklinken in Wirksamkeit treten können. Diese Bewegung wird durch den

einmaligen Druck auf den Hunderterknopf beim Teilnehmer ausgelöst. Das

Auslösen des Wählers wird durch das Zusammenwirken des Längsbewegungsmagneten

und des Drehmagneten erreicht. Wird der Drehmagnet 12 betätigt, hebt er einen

Drahthebel 37 an und die Sperrklinke 33 wird soweit zurückgeklappt, dass ihre

Spitze auf die Auskerbung des unteren Endes von 39 zeigt. Parallel hierzu wird

auch die Magnetspule 31 von Strom durchflossen. Dadurch wird die Klinke 33

aufwärts in die Einkerbung von 39 gedrückt. Beide Sperrklinken 38 und 24 heben

von ihren Zahnrädern folglich ab. Wird der Stromkreis des Drehmagneten 12

wieder unterbrochen, fällt sein Anker ab und die Rückstellfedern bringen die

Schaltwelle wieder in ihre Ruhelage zurück. Es wird der Stromkreis für den

Längsbewegungsmagneten 31 unterbrochen, doch seine Sperrklin-ken können noch

nicht ausfallen, weil die Stütze 41 sich hinter den Vorsprung auf Hebel 13 des

Drehmagneten gelegt hat.

Im unteren Bereich der Figur 2 ist der Teil der

Welle, durch den die Längsbewegung be-werkstelligt wird, besonders ausgeführt.

Eine Anzahl kreisförmig angeordneter Zähne ist zu sehen, durch welche in

Längsrichtung eine Nute 35 eingearbeitet ist. Eine Füh-rungsnase, befestigt

auf dem Grundbrett, greift im Ruhezustand in diese Nute ein. Diese Nute ist so

breit, dass die Schaltwelle um einen Zahn gedreht werden kann ohne das die

Führungsnase in die kreisförmig angeordneten Zähne eingreifen kann. Die

Führungsnase gleitet während der Längsbewegung in der Nute. Wird die

Schaltwelle allerdings weiter gedreht, greift die Führungsnase in die

kreisförmig angeordneten Zähne ein und verhindert damit ein weiteres Anheben

der Welle. Umgekehrt verhindert die Führungsnase bei der Auslösung ein

vorzeitiges zurückschnellen in der Längsrichtung bevor die Rückwärtsdrehung

abgeschlossen ist und damit eine Beschädigung der Kontaktarme. Von diesen

liegt keiner mehr im zurückgedrehten Zustand auf der Kontaktbank auf.

Die

Schaltung des Systems geht aus der Figur 5 hervor. Jeder der drei Wähler ist

in einer anderen Stellung gezeigt. Der unterste befindet sich in der

Ruhestellung, der mittlere in der Stellung nach der ersten Drehbewegung durch

einmaliges Drücken der Hundertertaste.

Die Speisung der Wähler erfolgt über

die Amtsbatterie (Zentralbatterie). Von der Teilnehmerstation zum Amt führt

die Sprechleitung R´. Sie ist mit dem Körper des Wählers und damit auch mit

der Welle 2 und den Kontaktarmen verbunden. Über die eigene Leitung J ist der

Wähler mit der Kontaktfeder 21verbunden. Ein Stift 20 befindet sich auf dem

Kegelrad 15. Er ist mit dem Körper des Schaltwerks elektrisch verbunden. In

Ruhestellung liegt dieser Stift gegen die Kontaktfeder 21 und ankommende

Anrufe von anderen Leitungen verlaufen über diesen Kontakt zur Leitung R´.

Über die Leitung P ist der Drehmagnet konstant mit den Wählknöpfen der

zugehörigen Teilnehmerstation verbunden. Insgesamt verfügt die

Teilnehmerstation über vier Wählknöpfe, nämlich einen für die Hunderter, einen

für die Zehner, einen für die Einer und einen für die Auslösung. Das einmalige

Drücken des Hunderterknopfes bewirkt die eingangs schon erwähnte Drehbewegung

des Schaltwerks, um die Sperrklinken auf die Zahnräder eingreifen zu lassen.

Infolge der dadurch statt findenden Drehbewegung des Rades 15 wird Stift 20

von der eigenen Leitung J getrennt und mit dem Längsbewegungsmagneten 31

verbunden. Das Herunterdrücken des Zehnerknopfes erdet die R-Leitung und durch

den zuvor beschriebenen Neben-schalter, bestehend aus dem Stift 20 und der

Feder 21, wird der Längsbewegungsmag-net betätigt. Das Drücken des

Einerknopfes erdet nun die P-Leitung. Dadurch Wird der Drehmagnet erregt. Er

dreht die Welle und damit auch die Kontaktarme auf den gewünschten

Kontaktdraht. Infolge der Drehung wird der Stift 20 von der Feder 21 entfernt

und dadurch der Längsbewegungsmagnet ausgeschaltet. Bedingt durch die

Ausschaltung des Längsbewegungsmagneten war aber eine Auslösung wie geplant

und zuvor beschrieben nicht möglich.

Aber fassen wir die Merkmale dieses Systems noch einmal zusammen:

| 1. | Die Kontaktbank. Sie besteht aus einer Anordnung parallel verlaufender Drähte, die in Gruppen zu jeweils zehn Drähten vielfach geschaltet sind. | |

| 2. | Die auf den Schaltwellen angeordneten Kontaktarme sind gegenseitig jeweils um einen Zahn versetzt. | |

| 3. | Die Schaltwelle bewegt sich nach dem ersten Drehschritt zunächst in Längsrichtung und dann in Drehrichtung. | |

| 4. | Sowohl der Längsbewegungsmagnet als auch der Drehmagnet wirken über Zahnräder auf die Schaltwelle ein. | |

| 5. | Die Systeme wurden in Längsrichtung eingebaut. Deshalb konnte für die Auslösung keine Schwerkraft eingesetzt werden und man musste sich Rückstellfedern bedienen. | |

| 6. | Man bediente sich einer Führungsnase, die in eine Nute eingriff und auch als Sicherheitsanschlag diente. | |

| 7. | Die Auslösung erfolgt durch das Zusammenwirken des Längsbewegungsmagneten mit dem Drehmagneten. Dies war aber praktisch über das anvisierte 2-Leitungssystem von der Teilnehmerstation zum Amt nicht möglich. | |

| 8. | Für die Wahlvorgänge auf dem Amt wurde eine Zentral-Batterie verwendet. | |

| 9. | Die Kapazität des Systems belief sich nur auf 90 Teilnehmer mit den Rufnummern 101 bus 199, wobei die Nummern 110, 120, 130 usw. ausgelassen wurden. | |

| 10. | Bei der Anwendung des Systems wurden mehr als zwei Leitungen vom Teilnehmer zum Amt nötig. | |

| 11. | Für die Wahl der Rufnummer wurde das System der Druckknopf-Wählapparatur weiter beibehalten. Es bedeutet aber auch, dass die Modernisierung der Amtstechnik schneller von statten ging als die Modifikation der Teilnehmerapparate. | |

| 12. | Wir haben nur halbes Geheimsprechen, d.h. Versucht ein Teilnehmer

sich mit einem Teilnehmer zu verbinden, der selbst ein Telefongespräch

aufgebaut hat, so konnte er das bestehende Gespräch nicht stören. Hat er aber die Absicht einen bereits von einem anderen Teilnehmer aus angerufenen Teilnehmer anzurufen, so war es ihm möglich, sich aufzuschalten. |

|

| 13. | Das Prüfen auf Besetztsein einer Leitung. Ruft ein Teilnehmer einen anderen an, der bereits in einem Gespräch mit einem dritten Teilnehmer ist, dann würde der jetzt Anrufende die Leitung „offen“ vorfinden, und er würde beim Drehen der Kurbel seines Induktors feststellen, dass dieser sich leicht drehen lässt, ein Stromkreis über den Wecker des Gerufenen also nicht zustande kommt. | |

| 14. | Eine Auslösung war nicht möglich wegen der frühzeitigen Ausschaltung des Längsbewegungsmagneten. | |

| 15. | Als Amtsbatterien wurden Samson-Elemente verwendet. |

Da die Leitungen vom Teilnehmer zum Amt in der Regel als Oberleitungen

ausgeführt wurden musste man vielfach mit Erdschlüssen, hervorgerufen zum

Beispiel durch die Berührung mit feuchten Ästen, rechnen. Da aber zum Betrieb

der Anlage höhere Ströme von Nöten waren, führten diese Erdschlüsse nur selten

zu wirklichen Störun-gen. Weil das System als Rückleitung die Erde nutzte trat

oft Übersprechen ein. Trotz-dem waren die Kunden sehr zufrieden mit dem neuen

System. Dies ist belegt durch Briefe der Abonnenten, die an die im Herbst 1894

in La Porte aufgebaute Anlage angeschlossen waren.

Aber auch dieses

Neue System löste das Problem der zu geringen Kapazität der Anlage nicht, im

Gegenteil, es konnten nur 90 Teilnehmer angeschlossen werden. Deshalb sollte

ein Saitensystem mit einer Kapazität von bis zu 1000 Leitungen entwickelt

werden.

An dieser Entwicklung war auch Almon B. Strowger beteiligt. Es

sollte das letzte Projekt werden mit Strowger, aber es sollte nie öffentlich

zum Einsatz kommen. Alle Mitarbeiter waren sich darüber einig, das geforderte

durch die Verlängerung der Schaltwelle und die Erhöhung der Anzahl der

Kontaktarme auf der Schaltwelle zu erreichen.

Das Bankkontaktfeld umfasste

10 Gruppen mit je 100 Drähten und die Welle war in verschiedene Teile

unterteilt. Jeder dieser Teile entsprach einem bestimmten Hundert. Die Teile

der Schaltwelle waren voneinander isoliert und sollten zur gleichen Zeit mit

einem Draht der ihnen zugeordneten Kontaktdrahtgruppe in Kontakt stehen,

während ein Hilfsschalter bestimmte, welcher Kontaktarm der Welle mit der

Leitung verbunden sein sollte. So war es zumindest theoretisch möglich, einen

der 1000 angeschlossenen Teilnehmer auszuwählen.

| No. 540.168. | Patented May. 28, 1895. |

| A. E. K E I T H, F. A. L U N D Q U I S T & J. & C. E R I C K S O N. | |

| E L E C T R I C A L E X C H A N G E | |

| (No Model.) | 3 Sheets - Sheet 1. |

| (No Model.) | 3 Sheets - Sheet 2. |

| (No Model.) | 3 Sheets - Sheet 3. |