Patentnummer 546.725 erteilt am 24. September 1895

Salomon Berditschewsky und Moise Freudenberg, ein Bürger des russischen

Reiches, wohnhaft in Paris in Frankreich, erfand einige neue und nützliche

Verbesserungen auf dem Gebiet der automatischen Vermittlungstechnik, die

nachfolgend in vollem Umfang beschrieben werden.

Die gegenwärtigen

Hand-Vermittlungszentralen, über die die Teilnehmer miteinander verbunden

werden, erfordern eine beträchtliche Anzahl von Vermittlungsbeamten. Dies

führt im Allgemeinen zu andauernd hohen Personalkosten, vielen

Fehlverbindungen und den damit verbundenen Unannehmlichkeiten.

Der nachfolgend beschriebenen Erfindung

und Weiterentwicklung lagen diese vier Hauptziele zu grunde.

1. Keine Begrenzung hinsichtlich der Anzahl der anschließbaren Teilnehmer,

2. nur ein Kabel von jedem Teilnehmer zur Vermittlungszentrale,

3. keine

zusätzlichen Geräte beim Teilnehmer und

4. eine hohe Zuverlässigkeit und

geringe Störanfälligkeit.

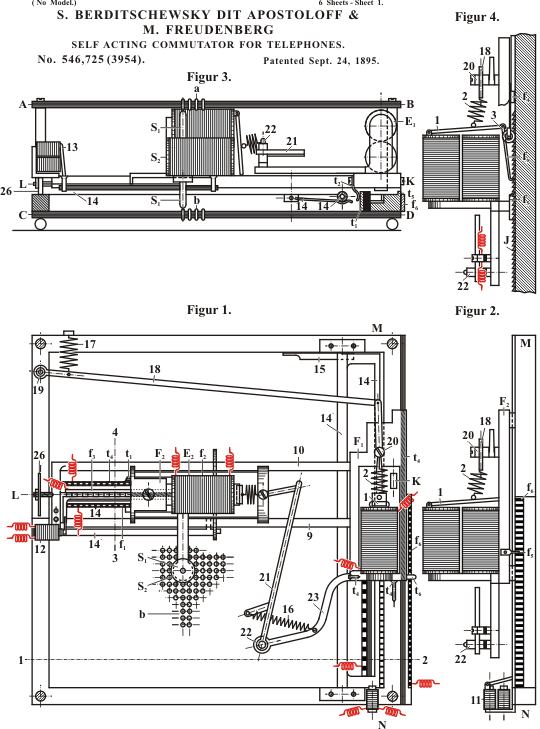

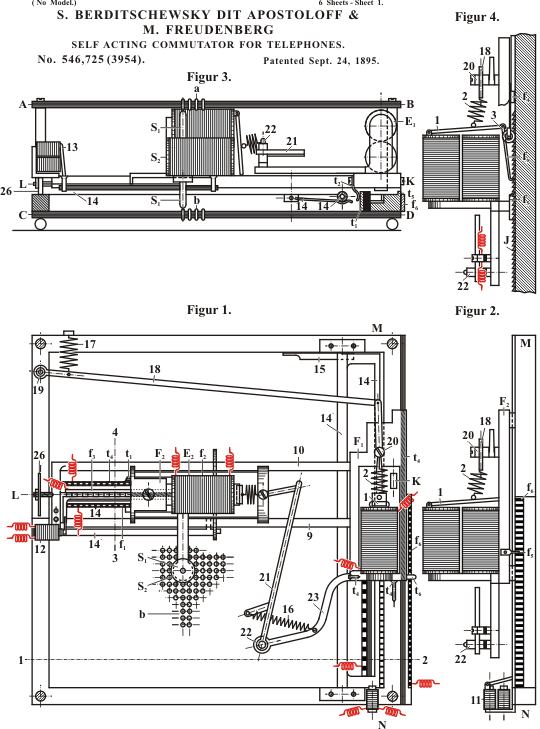

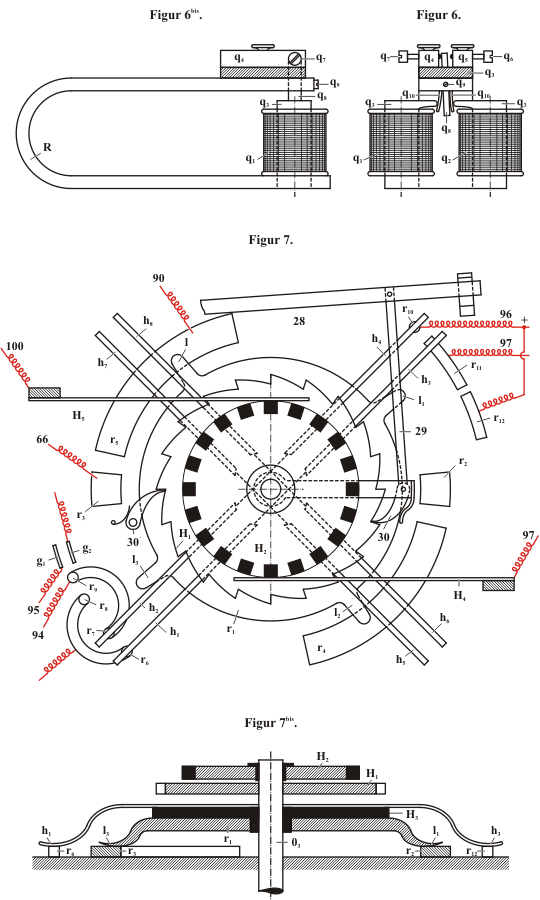

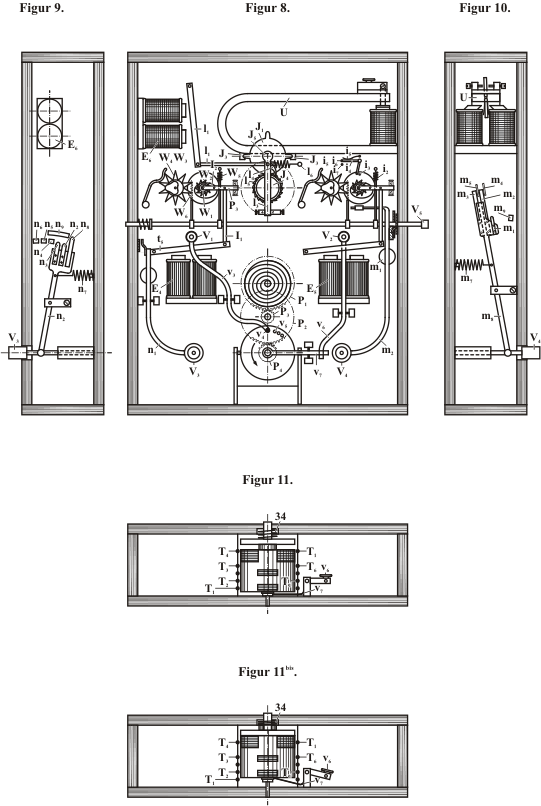

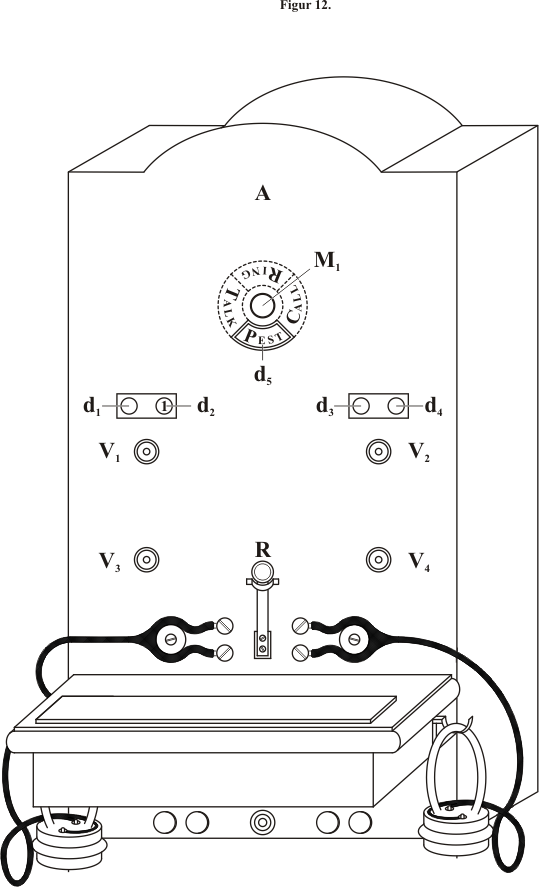

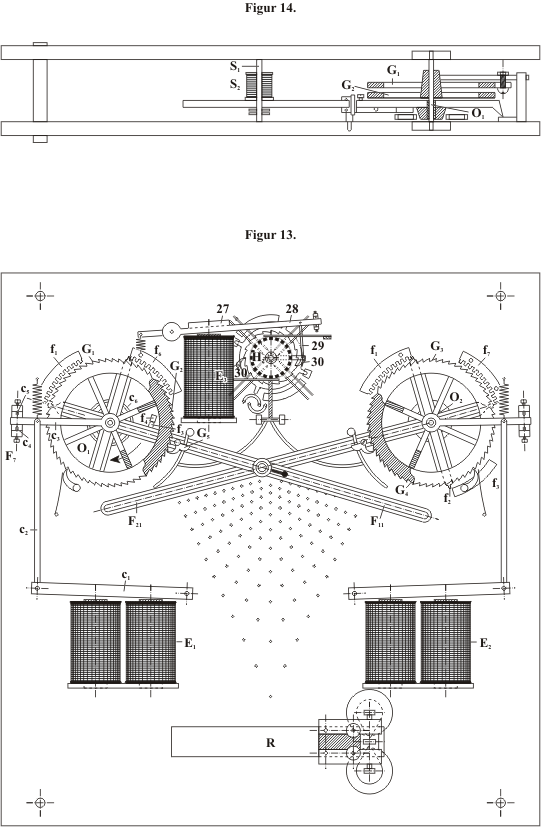

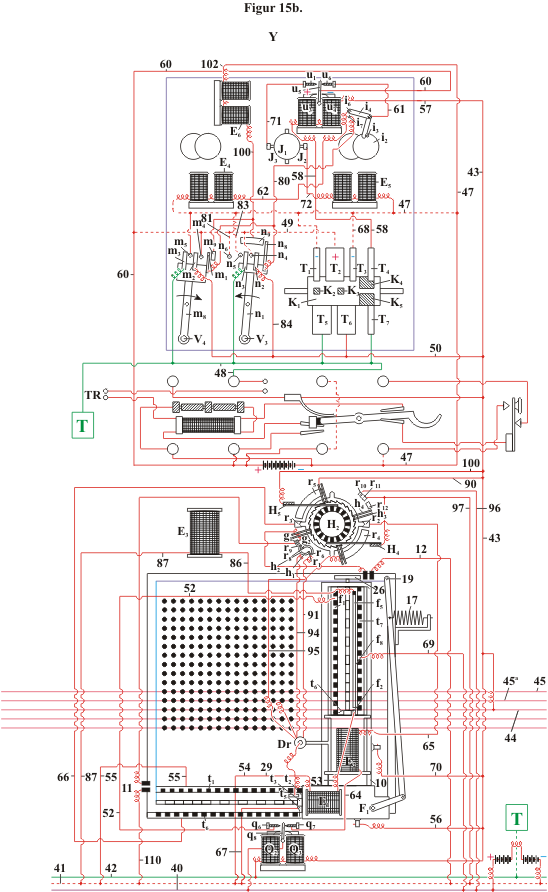

Der grundsätzliche Aufbau besteht aus einem Koordinatensystem, d. h., ein jeder Teilnehmer ist in der Lage, den nur ihm zugewiesenen Wählmechanismus in der Zentrale von zu Hause aus zu steuern. Dies geschieht in zwei Ebenen, der X-Ebene und der Y-Ebene. Da hierbei der Verschiebeweg relativ klein ausfällt, ist auch die Baugröße des ganzen Systems gering, siehe Figur 1. Sie zeigt in der Draufsicht das Vermittlungsgerät des Teilnehmers in der Zentrale. In Figur 1b19 wird der Hauptmechanismus vergrößert dargestellt, Figur 2 zeigt die Anlage im Schnitt. Den Verschiebemechanismus eines Elektromagnegten sieht man detailliert in Figur 4. Die Figuren 6 und 6bis zeigen das besondere elektromagnetische Relais in Front- und Seitenansicht, dessen Funktion im nachfolgenden Text ebenfalls erklärt werden wird. In den Figuren 7 und 7bis ist der spezielle Schalter in der Teilnehmer-Station im Grundriss und im Schnitt zu sehen. Figur 8 gibt einen Einblick in die Teilnehmerstation mit ihrem Mechanismus in der Draufsicht, die Figuren 9 bis 11in den Seitenansichten. Das komplette Teilnehmergerät ist in Figur 12 zu sehen, wobei an dieser Stelle explizit darauf verwiesen wird, dass es sich bei dem verwendeten Telefon ausschließlich um das ab 1881 von Ader gebaute Modell mit Kohlenwalzenmikrofon und Ringmagnet-Hörern handelt. Die Figuren 13 und 14 geben in Draufsicht und Seitenansicht den Aufbau des Wählmechanismus eines Teilnehmers in der Zentrale wieder, wobei der eigentliche Verbindungspunkt durch das Zusammenspiel der beiden (horizontalen und vertikalen) Ebenen auf dem Teilnehmerkontaktfeld den gewünschten Teilnehmer erreicht. Die Schaltung selbst wird in den Figuren 15, 15a und 15b gezeigt.

Die schaltungstechnische Beschreibung der

beiden Hauptkomponenten der neuen und verbesserten automatischen

Vermittlungseinrichtung.

1. Die Vermittlungseinrichtung in der Zentrale mit dem beweglichen Verbin-

dungspunkt S,

2. das Steuergerät in der Teilnehmerstation.

Die

Vermittlungseinrichtung in der Zentrale.

Das Gerät mit dem beweglichen

Verbindungspunkt S besteht aus zwei horizontal übereinander angeordnete

Hartgummiplatten AB und CD, siehe Figur 3. Auf beiden Platten sitzen Kontakte

a und b (die a-Kontakte befinden sich auf der oberen, die b-Kontakte auf der

unteren Platte). Über diesen Platten befinden sich für jeden Teilnehmer je

zwei metallisch leitende Bänder, das eine über der oberen, das zweite unter

der unteren Platte, entsprechend der Anzahl der angeschlossenen Teilnehmer.

Zwischen jeder Anordnung der Hartgummiplatten AB und CD bewegt sich der

Verbindungspunkt S über die Magnetspule S2, die in ihrem Inneren über einen

Permanentmagneten verfügt. Abhängig von der Richtung des Stromflusses durch

die Magnetspule S2 wird der Verbindungspunkt S nach oben oder unten bewegt. Im

Ruhezustand hat der Verbindungspunkt S bedingt durch den Permanentmagneten und

die Kraft einer Feder Kontakt zur unteren Platte. Der Punkt S ist somit Teil

eines Doppel-Wagen-Systems. Dieses Doppel-Wagen-System ist logischer Weise in

zwei Richtungen beweglich, den Richtungen F1 und F2. In Figur 1 ist zu

erkennen, dass F1 in Richtung MN und F2 in Richtung KL beweglich ist. Die

Bewegungen der Wagen F1 und F2 werden durch die Magnetspulen E1 und E2

bewirkt, siehe Figur 4. Fließt ein Strom durch die Spulen, wird über den Anker

der Sperrhebel f6 auf der Zahnstange (Ratsche 7) nach vorne bewegt. Infolge

der Federkraft (2) bewegt sich der Wagen beim Stromloswerden um einen

Arbeitsschritt. Auf diese Weise wird der Wagen bei jedem Stromstoß um einen

Schritt weiter bewegt. Das Zusammenspiel beider Wagen ermöglicht es somit,

räumlich begrenzt über die zwei Richtungen MN und KL unter einer Vielzahl von

Kontakten die richtige Verbindung herstellen zu können. Die Stangen 9 und 10

dienen dabei als Führung. Die ebenfalls in Figur 1 abgebildeten Magnetspulen

11 und 12 haben die Aufgabe nach beendetem Gespräch die Wagen wieder in die

Ausgangslage zu bringen. Durch das Anziehen der Anker der Magnetspulen 11 und

12 drücken diese die Zahnstangen der Wagen herunter, sodass die Sperrklinken

nicht mehr eingreifen können. Über Federkraft (Federn 16 und 17) werden beide

Wagen wieder in ihre Ausgangslage gebracht.

Der Aufbau eines Wagens.

Parallel zur Bewegungsrichtung ist eine Metallplatte t angeordnet, die von

allen anderen zum System gehörenden Teilen isoliert ist. Auf ihrer Oberfläche

sind alternierend metallisch leitende und gleichgroße isolierte Sektoren

angeordnet, siehe dazu Figur 1b19. Ein Bewegungsschritt des Wagens entspricht

einem leitenden und einem isolierten Sektor. Eine Kontaktfeder t2 ist an dem

Wagen befestigt, die im Ruhezustand des Wagens auf dem ersten isolierten

Sektor steht. Auch nach jedem Schritt steht diese Feder wieder auf einem

isolierten Sektor. Es gibt aber noch eine zweite, genau so aufgebaute

Metallplatte f. Unterschiedlich zu t ist lediglich die Aufeinanderfolge der

isolierten und leitenden Sektoren. So steht jedem leitenden Sektor der Platte

t ein isolierter Sektor der Platte f gegenüber und umgekehrt. Eine

Kontaktfeder t5 befindet sich in der Ruhestellung des Wagens auf einem

leitenden Sektor.

Außerhalb der Ebonitplatte, über die die Wagen

verschoben werden befindet sich ein Elektromagnet E3, dessen Anker 27 über die

Verlängerung 28 (Figur 13) und den Hebel 29 zu einer Sperrklinke 30 führt, die

in das Sperrrad H eingreift und dieses im Uhrzeigersinn dreht. Eine gegenüber

liegende Stopklinke 30 regelt und bremst die Drehung des Sperrrades H, das auf

der vertikalen Achse O3 dreht (Figur 7 und 7bis). Ebenfalls auf der Achse O3

befindet sich eine Scheibe mit 4 rechtwinklig zueinander stehenden,

vorstehenden Teilen l, l1, l2, l3, weiter das aus Ebonit bestehende Rad H3,

vier nach unten gebogene Zweiergruppen von rechtwinklig zueinander stehenden

Metallstreifen h1,h2, h3, h4, h5, h6, h7, h8, die, wie später beschrieben,

über eine Reihe von Kontakten streifen. Das Sperrrad H1 ist leitend mit der

Achse O3 verbunden. Es verfügt über 20 Zähne. Das Sperrrad H1 steht in

direktem Kontakt mit der isolierten Scheibe H2, die an ihrem Rand in 40 gleich

große Sektoren, 20 davon leitend, die anderen 20 isoliert, unterteilt ist.

Zwei Bürsten H4 und H5 kontaktieren die Scheibe H2. An der Seite einer jeden

Ebonitplatte befindet sich ein besonderes elektromag-netisches Relais R, siehe

Figur 6. Die beiden Relaisspulen Q1 und Q2 sitzen jeweils auf einem Ast eines

Hufeisenmagneten, der am anderen Ende die Hartgummiplatte q3 trägt. Auf der

Hartgummiplatte q3 befinden sich zwei einstellbare Kontakte q4 und q5 und den

An-schlüssen. Zwischen den Kontakten ist der kleine Anker q8 beweglich im

Drehpunkt q9 im oberen Teil des Hufeisenmagneten aufgehängt. Abhängig von der

Richtung des durch die Relaisspulen Q1 und Q2 fließenden Stromes werden einmal

die Magnetfelder der durch die Spulen verlaufenden Eisenkerne gestärkt oder

geschwächt. Einmal wird also der Anker q8 vom Eisenkern Q3 angezogen und im

Falle der Schwächung fällt dieser an den Eisenkern Q2. Die Federn Q10

unterstützen die Wirkung des Abfallens.

Der am positiven Pol der Batterie

in der Zentrale liegende Anker q8 liegt zunächst an der Stellschraube q7, wie

auch in Figur 15 zu sehen. Weiteres wird später beschrieben.

Das Gerät

beim Teilnehmer.

Als Telefon findet, wie bereits mitgeteilt, das seit 1881

von der französischen Firma Ader gebaute und vielfach, vor allem in

Frankreich, eingesetzte Telefon Anwendung. Die zusätzliche Mechanik und

Technik, die zum steuern der Wagen in der Zentrale notwendig ist befindet sich

in einem Gehäuse hinter dem eigentlichen Telefon, auf dem von außen Tasten und

Indikatoren auffallen. Der eingebaute Mechanismus besteht im wesentlichen aus

dem elektromagnetischen Relais U, Figur 8, identisch mit dem Relais Q in der

Zentrale, der drei Elektromagnete E4, E5 und E6 und einem Umschalter K

(Kommutator), siehe Figuren 11 und 11bis. Dieser Kommutator besteht im

wesent-lichen aus einer Trommel aus Isoliermaterial mit zwei metallischen

rechteckigen Stangen K2 und K3, die isoliert voneinander an der Oberfläche des

Zylinders vier Kontakte bilden. Im Zylinder sind aber noch zwei weitere

metallische Kontakte K4 und K5 untergebracht und elektrisch miteinander durch

einen Draht durchgehend durch den Kommutator verbunden. Sieben Kontaktfedern,

T1, T2, T3, T4, T5, T6 und T7, liegen am Kommutator auf und kontaktieren somit

zuvor beschriebene Kontakte beim Drehen. Am Ende der Kommutatorwelle befindet

sich das Zahnrad P4, das in das sich auf einer eigenen Achse befindliche

Zahnrad P2 greift. Dieses wiederum greift in das weitere Zahnrad P1 ein, auf

dessen Achse eine Aufzugsfeder beim Drehen an der Kurbel P (Figur 12) gespannt

wird. Im Gehäuse ist der Kommutator beweglich in axialer Richtung eingebaut.

Normaler Weise wird er von der Feder 34 auf Abstand gehalten und wird durch

den Stift v4 am Drehen gehindert, der in eines der Löcher v5 eingreift.

Solange es der Teilnehmer unterlässt, den Knopf V1 zu drücken, verbleibt der

Stift v4 an seinem Platz im Loch v5 und verhindert dadurch eine Drehung des

Kommutators. Drückt der Teilnehmer aber den Knopf V1, dreht sich der Hebel v3

um seinen Drehpunkt, der Stift v4 tritt aus dem Loch v5 heraus und gibt damit

die Drehbewegung des Kommutators unter der Einwirkung der Feder hinter dem Rad

P1 frei.

Wenn der Teilnehmer anstatt V1 den Knopf V2 drückt, dreht sich der

Hebel v6 um seinen Drehpunkt wie in den Figuren 11 und 11bis gezeigt und

aktiviert dadurch den Hebel v7, der den Kommutator in axialer Richtung

verschiebt und gleichzeitig die Feder 34 zusammendrückt. Bei dieser

seitlichen Verschiebung des Kommutators wird ebenfalls der Stift v4 aus dem

Loch v5 gehoben und der Kommutator zum Drehen über die Spiralfeder

freigegeben.

In letzterem Fall, in dem der Kommutator längs auf der Achse

verschoben ist, sind die der Metallstangen K2 und K3 und die Flächenkontakte

K4 und K5 abwechselnd mit den Kontaktfedern T1 bis T7 während der Drehbewegung

des Kommutators verbunden. Auf die Folgen wird später eingegangen.

Den drei

anderen Knöpfen V3, V4 und V5 sind andere Aufgaben zugewiesen. V3 steht mit

dem Ende des Hebels n1, der die Fingerkontakte n2, n3 und n8 trägt, in

Verbindung. Normalerweise, also wenn V3 nicht gedrückt ist, wird der Hebel

durch die Feder n7 in der Ruhestellung gehalten. Wird aber V3 gedrückt, wird

der Hebel n1 in seinem Drehpunkt gedreht und der Fingerkontakt n8 tritt mit

der Kontaktplatte n9 in Verbindung. Außerdem kommen die Finger n8 und n2

nacheinander mit den Kontaktplatten n4, n5 und n6 in Kontakt. Wird V3 wieder

losgelassen, kehrt der Hebel n1 infolge der Feder n7 wieder in die Ruhelage

zurück.

Der Knopf V4 ist mit dem Ende des Hebels m8, Figur 10, verbunden,

der am anderen Ende die Kontaktfinger m1, m2 und m3 trägt. Der Hebel m8 wird

bei nicht gedrücktem Knopf V4 durch die Feder m7 in seiner Ruhestellung

gehalten. Wird V4 gedrückt, so tritt der Finger m2 mit der Kontaktplatte m5 in

Kontakt. Des weiteren tritt in der Folge nacheinander der Finger m1 mit der

Platte m9, der Finger m2 mit der Platte m4 und der Finger m3 mit der Platte m5

in Kontakt. Wird der Knopf V4 wieder losgelassen, kehrt der Hebel m8 durch die

Entspannung der Feder m7 wieder in die Ruhelage zurück.

Es wurde bereits

erwähnt, dass zu den wesentlichen Organen der Wählapparatur beim Teilnehmer

das elektromagnetische Relais U, das Baugleich mit dem Relais R in der

Zentrale ist und über das bereits geschrieben wurde, und die drei

Elektromagnete E4, E5 und E6 gehören. Der zum Elektromagneten E4 gehörende

Anker e4 betätigt über den Hebel p1und die Stange p8 die Sperrklinke p2, die

in das Ratschenrad W2 eingreift und dadurch die Welle W1 dreht. Eine Feder

hält die Sperrklinke stetig an den Zähnen des Ratschenrades W2. Das entsenden

eines Stromes in den Elektromagneten E4 bewirkt ein Anziehen des Ankers a4 und

über die Stange p8 ein herunterziehen der Sperrklinke p2. Von der Feder wird

dann die Sperrklinke hinter den Zahn des Ratschenrades gezogen. Wird der

Stromkreis über E4 unterbrochen, versetzt die Feder W5 den Hebelmechanismus

wieder in die Ruhestellung, die Sperrklinke wird somit nach oben gezogen und

dreht dadurch das Ratschenrad. Auf der gleichen Welle ist auch eine runde

Scheibe W3 montiert, ausgestattet mit einem Stift W6 nahe seines Umfangs. Bei

jeder Umdrehung der Scheibe W3 wird durch den Stift W6 das Zahnrad W4 um einen

Zahn weitergedreht. Auf den Wellen der Räder W2 und W4 sind Platten

ange-bracht, in die die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 0 eingeschrieben

sind. Diese beiden Platten geben die Anzahl der Ströme und damit die

Häufigkeit des Anziehens des Elektromagneten E4 im dekadischen System wieder,

sofern der Räder W2 und W4 jeweils über 10 Zähne verfügen. Es ist also ein Rad

für die Einer, das andere für die Zehner zuständig. Das ganze ist bei Bedarf

um zusätzliche Räder (für Hunderter bzw. Tausender usw.) Erweiterbar. Auf der

Gehäusevorderseite sind in Figur 12 die Öffnungen d1 und d2 zu sehen, durch

die der Teil-nehmer die eingestellten Zahlen sehen kann.

Der Elektromagnet

E5 kontrolliert ein System, das baugleich mit dem eben beschriebenen ist.

Durch die Beobachtungen in den Öffnungen d3 und d4 ist es dem Teilnehmer

möglich, die Anzahl der Ströme durch E5 zu erkennen. Trotzdem muss auf eine

Besonderheit dieses Systems hingewiesen werden. Wenn beide Zahlenscheiben auf

0 stehen, wenn also kein Strom den Elektromagneten E5 bisher durchflossen hat,

der gebogene Hebel i4 durch den Stift i3 und trotz der Feder i5 in der

Stellung verbleibt, wie in Figur 8 zu sehen ist, wird sich durch den ersten

Stromstoß das Rad i2 um einen Zahn drehen, der Stift i3 den gebogenen Hebel i4

freigeben, der durch die Kraft der Feder i5 in seinem Gelenk i1 dreht und so

die Verbindung mit i6 löst und i7 kontaktiert. Auch hierzu an späterer Stelle

näheres.

Der Elektromagnet E6 betätigt über seinen Anker l7, den Hebel l8,

den auf der Achse j4 sitzenden Hebel L9. An dem Hebel L9 ist eine Sperrklinke

angebracht, die in die Zähne des Ratschenrades L5 eingreift. Bei Stromfluss

durch E6 wird die Sperrklinke über einen Zahn des Ratschenrades zurückgezogen.

Wird der Stromfluss unterbrochen, fällt der Anker unterstützt von der Feder L6

ab und die Sperrklinke dreht das Ratschenrad m Uhrzeigersinn um einen Zahn.

Auf der Achse j4 sitzt ein Zahnrad, das das Zahnrad j6 und die mit ihm

verbundene Scheibe j1 antreibt. Diese Scheibe verfügt über vier im rechten

Winkel zueinan-der stehende Kontaktzungen, deren zwei sich gegenüberstehende

im Ruhezustand auf den Metallplatten j3 und j2 aufliegen. Auch nach vorne

sichtbar im Fenster d5 in Figur 12 ist die Scheibe in vier Sektoren mit den

Inschriften Rest, Call, Ring und Talk unterteilt. Im Ruhezu-stand ist Rest

erkennbar.

Die Taste V5 auf der rechten Seite des Gehäuses dient dazu den

Ausgangszustand des Gerätes wieder herzustellen.

Die Wirkungsweise der Apparatur.

Nachdem nun die einzelnen Baugruppen beim Teilnehmer und in der Zentrale

beschrieben wurden, wenden wir uns nun der einer technischen

Anwender-beschreibung zu. Dazu nehmen wir an, dass die gesamte Anlage

lediglich aus drei Teilnehmern und der Zentrale besteht. Um die Erklärungen zu

verdeutlichen, wurden drei detaillierte Schaltzeichnungen, Figuren 15, 15a und

15b beigefügt. Es soll aber auch darauf hingewiesen werden, dass die hier

beschriebene Zentrale in drei Untergruppen eingeteilt ist und somit jeder

angeschlossene in der Lage wäre 224 andere Teilnehmer jederzeit automatisch

anzurufen. Außerdem gikt, dass alles, was über die unteren Platten CD in der

Zentrale gesagt wird auch für die obere zutrifft.

Die in der Zentrale

verwendete Batterie ist zweigeteilt, d.h. der Draht 40 ist am positiven Pol

und der Draht 41 am negativen Pol der Batterie angeschlossen. Der Draht 42 ist

geerdet.

Betrachten wir den Teilnehmer

X.

Der Liniendraht 43 endet in einem Metallband 44 unter

allen Schaltanlagen in der Zentrale. In unserem Beispiel sind alle Kontakte

zugeordnet, deren waagerechte Koordinate 4 und deren senkrechte Koordinate 3

und mit dem Band 44 verbunden ist. Sie bilden eine Verlängerung des

Liniendrahtes des Teilnehmers X. Das Band 45a, das dem Liniendraht des

Teilnehmers Y entspricht ist in gleicher Weise mit allen Kontakten der

verschiedenen Schaltanlagen in der Zentrale bezogen auf ihre waagerechte

Koordinate (2) und senkrechte Koordinate (4) verschaltet. Ebenso der

Leitungsdraht des Teilnehmers Z auf das Band 45 (waagerechte Koordinate 3,

senkrechte Koordinate 5).

Der Liniendraht 43 des Teilnehmers X ist auch mit

der Spule des Relais R verbunden, der andere Anschluss der Spulen Q2 und Q3

des R-Relais geht an Erde.

Nehmen wir an, Teilnehmer X wünscht Teilnehmer Z

zu sprechen, so würde man sagen, sein Liniendraht müsste in Verbindung mit der

dritten Untergruppe und dort mit dem fünften Schalt-punkt treten, ausgedrückt

mit 3/5. Dazu muss Teilnehmer X seinen Wahlmechanismus in der Zentrale

zunächst in waagerechter Richtung auf den dritten Schritt und anschließend

ausgehend von der Ruhestellung des Bewegungspunktes S1 sechs Schritte

senkrecht bewegen. Im Ruhezustand steht der Wagen über dem Kontakt S4, der

eine Länge von zwei Schaltpunkten in senkrechter Richtung hat, d.h. die erste

Reihe von Schaltpunkten wird erst nach dem zweiten senkrechten Schritt

erreicht.

Durch einmaligen Druck auf die Taste V1 in der Teilnehmerstation

X dreht der Kommutator um eine Zahnlänge (wie zuvor erläutert) beim Loslassen.

Mehrmaliges Drücken dreht den Kommutator entsprechend. In unserem Fall ist

insgesamt drei mal zu drücken. Die Enden des Stabes K2 kommen in Kontakt mit

den Federn T1 und T5, während die Enden des Stabes K3 die Federn T2 und T6

kontaktieren. Die Feder T1 steht über Draht 47 mit dem negativen Pol der

Teilnehmerbatterie, die Feder T5 über den Draht 48 mit Erde in Verbindung. Von

nun an erden die Enden der Stäbe K3 über die Federn T2 und T6 den negativen

Pol der Teilnehmer-batterie. Die Feder T2 wird über die Leitungen 49 und 60

mit dem positiven Pol der Teilnehmerbatterie und die Feder T5 über den Draht

50 mit der Teilnehmerleitung 43 verbunden. Von nun an wird über die Federn T2

und T6 der positive Pol der Teilnehmerbatterie an den Liniendraht 43 gelegt.

Folglich fließt ein positiver Strom über den Liniendraht 43 durch die

Windungen des Relais R (Q2 und Q3) und über die Drähte 46 und 42 zurück zur

Erde, die jetzt über den Draht 48, die Feder T1, die Stange K2, die Feder T5

und den Draht 47 mit dem negativen Pol der Batterie in Verbindung steht. Unter

dem Einfluss dieser Ströme wird der Anker q8 des Relais angezogen vom Kern der

Spule Q3 und das obere Ende des genannten Ankers berührt die Schraube q6. Der

Anker q8 wird ständig über den Draht 51 mit dem positiven Pol der

Zentralbatterie verbunden, ebenso über q6 und den Draht 52 mit der Platte f1.

Somit fließt ein Strom über den Draht 51, den Anker q8, die Schraube q6 und

den Draht 52 zur Platte f1 und von hier aus, siehe Figur 1bis, über die Bürste

t6, die mit einem metallischen Sektor der Platte f1 in Verbindung steht, zur

Platte f2 (F2 befindet sich noch in Ruhestellung). Von hier geht der Strom

über den Draht 53 zum Elektromagneten E1 und über die Drähte 54 und 41 zurück

zum Minuspol der Zentralbatterie. Der Elektromagnet E1 steht unter Spannung

und zieht seinen Anker an, dadurch wird die Sperrklinke um einen Zahn nach

vorne geschoben um beim Stromloswerden des Stromkreises durch Federkraft den

Wagen F1 um eine Zahnlänge nach vorne zu bewegen. In Figur 15 sind die Organe

der Einrichtung in der Zentrale des Teilnehmers X nach drei Schritten von F1

und 6 Schritten von F2 gezeigt, während die Organe der Schaltanlagen der

Teilnehmer Y und Z sich noch in ihren Ausgangspositionen befinden. Als der

positive Strom aufhört über den Kommutator in die Teilnehmerleitung zu fließen

(wir sprechen davon, sobald die Enden der Stangen K3 nicht mehr in Kontakt mit

den Federn T2 und T6 stehen), fällt der Anker q8 wieder in die

Mittel-(Ruhe)-lage zurück und der Stromkreis über den Elektromagneten E1wird

aufgehoben, als Folge ist der Wagen F1 einen Schritt weiter. Vorgenannter

Stromkreis wird nicht mehr geschlossen, bevor der Kommutator K1 eine halbe

Umdrehung gemacht hat und dadurch der Kontakt zwischen den Enden der Stangen

K3 und den Federn T2 und T6 wieder hergestellt ist. Dann wird wieder ein

positiver Strom, wie zuvor beschrieben, in das Relais R gesendet. Unterdessen

wird in dem Moment, in dem der erste positive Stromstoß über die

Teilnehmerleitung beendet und der Stromkreis über den Elektromagneten E1

unterbrochen und der Wagen F1 einen Zahn auf der Zahnstange 7 weiter gerückt

ist, das ist, wenn die Enden der Stangen K3 keinen Kontakt mehr mit den Federn

T2 und T6 haben, während des Vorrückens der Bürste t2 auf dem Schlitten F1,

über den Draht 55 eine Verbindung mit dem negativen Pol der Zentral-batterie

hergestellt. Der Wagen F1 ist über die Leitung 56 mit der Teilnehmerleitung 43

verbunden und somit auch die Bürste t2 über einen metallischen Sektor der

Platte t1. Der aktuelle negative Impuls führt über den Draht 57 in die Spulen

des U-Relais, über den Draht 58 zur Feder T4, über die Platten K4 und K5 des

Kommutators zur Feder 7 und über den Draht 48 zur Erde. Es soll angemerkt

werden, dass nur über die Platten K4 und K5 der Stromkreis für das U-Relais

geschlossen werden kann, wenn die Stangen K3 und K2 des Kommutators nicht in

der Lage sind einen Strom in die Teilnehmerleitung zu entsenden. Der oben

erwähnte negative Strom bewirkt, dass der Anker u5 des U-Relais in Richtung

des Kerns der Spule U3 ausgelenkt und gegen die Schraube u6 gebracht wird. Vom

Pluspol der Teilnehmer-batterie fließt nun ein Strom über den Draht 60, den

Anker u5, die Schraube u6, den Draht 61, den Hebel i4, den Kontakt i6, den

Draht 62 in die Spulen des Elektro-magneten E4 und von dort über den Draht 47

wieder zurück zum negativen Pol der Teilnehmerbatterie. Der Elektromagnet E4

wird erregt und sein Anker zieht an. Dadurch wird das Rad W2 letztendlich

gedreht, wie es zuvor beschrieben wurde und die Zahl 1 wird im Fenster d2

angezeigt. Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass nur ein Teil des negativen

Stroms in der Teilnehmerleitung zum U-Relais gelangt, der andere Teil passiert

das R-Relais in der Zentrale. Der Anker q8 wird dann vom Kern der Spule U2

angezogen und kontaktiert die Schraube q7, die über den Draht 64 mit dem

Elektromagneten E2 verbunden ist und dessen Anker anziehen lässt. Letztere ist

über den Draht 65 mit dem Kontakt r2 verbunden, siehe Figuren 15, 7 und 7bis,

und in diesem Augenblick durch die Nasen l1 und l3 der Scheibe r1 auch mit r3,

der über den Draht 66 mit der Platte f6 in Verbindung steht. In dem Moment, in

dem der negative Strom aus der Zentralbatterie zum Teilnehmer geschickt wird,

steht die über den Draht 67 mit Minus verbundene Feder t5 ausschließlich mit

einem isolierten Sektor der Platte f6 in Verbindung und damit ist der

Stromkreis für den Elektromagneten E2 offen und deshalb folgt, dass der von

der Zentralbatterie ausgesendete negative Strom zum Teilnehmer keinen Einfluss

auf die Organe der Zentrale hat außer des folgenlosen Stromes über die Spulen

des R-Relais.

Nachdem die Wirkung des negativen Stromes auf den

Elektromagneten E4 stattge-funden hat folgt ein neuer positiver Strom von der

Teilnehmerstation an die Zentrale durch die kontinuierliche Rotation der

Kommutatortrommel K1, und weiter, gefolgt von einem negativen Impuls aus der

Zentrale in die Teilnehmerstation usw., solange der Teilnehmer die Taste V1

niederdrückt. Im Fenster d2 kann der Teil die Anzahl der Impulsserien

erkennen. In unserem konkreten Fall muss der Knopf V1 erst losgelassen werden,

wenn im Fenster d2 die Zahl 3 erscheint.

Nach dem Loslassen von V1 wird nun

der Knopf V2 gedrückt. Dies hat die Anhebung des Kommutators zur Folge, Figur

11, so dass die Enden des Stabes K2 durch die Rotation des Kommutators mit den

Federn T2 und T5 in Kontakt gelangen, während die Enden des Stabes K3 mit den

Federn T3 und T6 in Kontakt treten. Durch den Druck auf den Knopf V2 wird

natürlich auch, wie zuvor schon beschrieben, der Kommutator zum Drehen

freigegeben.

Infolge der Rotation des Kommutators werden zuerst die Enden

des Stabes K2 mit den Federn T2 und T5 verbunden. Dies hat elektrisch keine

weiteren Auswirkungen, erdet jedoch den positiven Pol der Teilnehmerbatterie.

Dann treten die Enden des Stabes K3 mit den Federn T3 und T6 in Kontakt. Die

Feder T3 ist durch die Leitungen 68 und 47 mit dem negativen Pol der

Teilnehmerbatterie und die Feder T6 mit der Teilnehmer-leitung in Verbindung.

Durch den negativen Strom werden die Spulen Q2 und Q3 des R-Relais gegen Erde

erregt. Der Anker q8 wird vom Kern der Spule Q2 angezogen und lehnt sich oben

an die Schraube q7 an. Die Herstellung dieses Kontaktes schließt den

Stromkreis des Elektromagneten E2, Pluspol der Zentralbatterie, Anker q8,

Schraube q7, Draht 64, Elektromagnet E2, den Draht 65, Kontakt r2, die

Verbindung über die Projektion l1 und l3, Kontakt r3, Draht 66, leitender

Sektor der Platte f6, Feder t5 und über den Draht 67 zum Minuspol der

Zentralbatterie. Der Elektromagnet E2 zieht seinen Anker an und sorgt so, wie

zuvor erläutert, für einen Schritt des Wagens F2. Durch die Drehung des

Kommutators verbinden die Enden des Stabes K3 die Federn T3 und T6, der Anker

q8 kehrt in seine Ruhestellung zurück und öffnet dadurch den Stromkreis des

Elektromagneten E2. Der Kommutator K1 sorgt für die Aufrecht-

erhaltung

eines zweiten negativen Stromes aus der Teilnehmerstation und für die

Beförde-rung des Wagens F2 um einen zweiten Zahn, aber dies geschieht hier

ähnlich wie zuvor bei der Bewegung des Wagens F1 durch positive und negative

Impulse, solange der Knopf V2 gedrückt ist in folgender Art: Die Platte t7,

über die Feder t8 des Wagens F2 gleitend, über den Draht 69 zum positiven Pol

der Zentralbatterie, während der Wagen F2 über den Draht 70 mit der

Teilnehmerleitung 43 verbunden ist. Daher wird zu dem Zeitpunkt, wenn die

Feder t8 über einen metallischen Sektor der Platte t7 gleitet ein positiver

Strom aus der Zentralbatterie über den Draht 69, die Platte t7, die Feder t8,

der Wagen F2, den Draht 70, die Teilnehmerleitung 43 in das U-Relais der

Teilnehmerstation entsendet. Dieser Strom durch die Spulen des U-Relais geht

von dort kommend über den Draht 58, die Feder T4, die Metallstücke K4 und K5,

die Feder T7 und den Draht 48 nach Erde. Der positive Strom durch das U-Relais

verursacht die Umlegung des Ankers u5 in Richtung des Kerns der Spule U4 und

sein oberes Ende kontaktiert die Schraube u7, worüber der Stromkreis für den

Elektromagneten E5 geschlossen wird - Pluspol der Teilnehmerbatterie, Draht

60, Anker u5, Schraube u7, Draht 71, Platte j3, Rad j, Platte j2, Draht 72,

Elektromagnet E5 über den Draht 47 zum Minuspol der Teilnehmerbatterie. Über

den nun anziehenden Anker des Elektro-magneten E5 wird die Zahl 1 vorbereitet,

die im Fenster d4 erscheint. Solange der Teilnehmer die Taste V2 gedrückt

hält, wiederholt sich dieser Vorgang in der gleichen Reihenfolge und der

Teilnehmer erkennt durch die Anzeige in d4 die erfolgten Schritte des Wagens

F2. Die zwischenzeitlich erfolgten positiven Ströme aus der Zentrale in die

Teilnehmerstation haben auch hier keine Folgen für die Organe der Zentrale,

weil bei dem Kontakt des Ankers q8 mit der Schraube q6 die Feder t6 auf einem

isolierten Sektor der Platte f2 steht sondern auf f3, außerdem steht t6 auf

einem isolierten Sektor der Platte f1. Dadurch ist der Stromkreis für den

Elektromagneten E2 an zwei Stellen unterbrochen. Drückt der Teilnehmer aber

weiterhin den Knopf V2 bis er in den Fen-stern d3 und d4 eine

Zahlenkombination gleich dem Nenner des Bruches des Teilnehmers erkennt, den

er anrufen will. Im Falle, dass X eine Verbindung mit Z wünscht, würde er

solange seinen Finger auf dem Knopf V2 belassen, bis die Zahl 5 im Fenster d4

erscheint. Jetzt stünde der Verbindungspunkt S1 der Schalteinheit des

Teilnehmers X in der Zentrale auf der fünften Zeile, obwohl der Wagen sechs

Schritte senkrecht ausgeführt hat. Bei dem ersten Schritt wird kein

kontrollierter Strom an die Teilnehmerstation gesendet, weil während des

ersten Schrittes t8 keine Verbindung mit einem metallischen Sektor von t7 hat.

Die wesentlichen Wählmaßnahmen sind ausgeführt und der Verbindungspunkt S1 des

Teilnehmers X ist mit der Teilnehmerleitung Z verbunden. Der Zugriff auf die

Elektromagnete sollte nun gesperrt werden, soweit es den Elektromagnet E1

betrifft, ist dies bereits geschehen als der Wagen F2 den ersten Schritt

ausgeführt hat. Der Stromkreis des Elektromagneten E4 wurde an der Schraube u6

unterbrochen, nachdem sich das Rad i2 um einen Zahn gedreht hat und der Hebel

i4 nicht mehr vom Stift i3 gehalten wird und i4 durch die Feder i5 i7

kontaktiert, so dass anstatt des Elektromagneten der Stromkreis über die

Schraube u6, den Draht 61, den Hebel i4, den Kontakt i7, den Draht 80, dem

Finger n8 am Ende des Hebels n1, der von der Taste V3 gesteuert wird,

verläuft. Wie nachfolgend erläutert werden wird, schließt der Finger n8 zum

richtigen Zeitpunkt den Stromkreis des Elektromagneten E6.

Der

Elektromagnet E3 in der Zentrale dient ebenfalls dazu, den Stromkreis von E2

zu unterbrechen und zwar wie folgt: Nachdem Teilnehmer X den Knopf V2

losgelassen hat, drückt er den Knopf V3 um an die Zentrale zunächst einen

positiven, dann einen negativen und schließlich wieder einen positiven Strom

zu senden. Wenn V3 gedrückt wird, dreht sich der Hebel n1 in seinem Angelpunkt

wie in der Figur 15 in Pfeilrichtung angegeben. Die Finger n2 und n3 gleiten

über die Kontakte n4, n5 und n6 hinweg. Der Kontakt n5 ist mit dem negativen

Pol der Teilnehmerbatterie über die Drähte 81 und 47 und die Kontakte n4 und

n6 über die Drähte 82 und 83 mit dem positiven Pol der Teilnehmerbatterie

verbunden. Der Finger n2 kommt über den Kontakt n4 und der Finger n3 über den

Kontakt n5. Da der Finger n2 über die Drähte 84 und 50 mit der

Teilnehmerleitung und der Finger n3 über die Drähte 85 und 48 mit Erde

verbunden ist, wird bei Berührung der Kontakte n4 und n5 ein positiver Strom

über den Draht 82, Kontakt n4, Finger n2, die Drähte 84 und 50, die

Teilnehmerleitung 43, R-Relais, Draht 46 zur Erde und von dieser über die

Drähte 48 und 85, Finger n3, Kontakt n5 und die Drähte 81 und 47 entsendet.

Die Finger n2 und n3 sind natürlich vom Hebel n1 isoliert.

Der positive

Strom erregt das R-Relais und sein Anker legt sich gegen die Schraube q6.

Dadurch schließt sich der Stromkreis über dem Elektromagneten E3: Pluspol der

Zentral-batterie, Draht 51, Anker q8, Schraube q6, Draht 52, Platte f1, Feder

t6, Platte f3, Draht 86, Elektromagnet E3, Draht 87 und über den Draht 41 zum

Minuspol der Zentralbatterie. Der Anker 27 des Elektromagneten E3 zieht an und

betätigt über den Hebel 28 die Sperrklinke 30, was zur Folge hat, dass sich

das Ratschen-Rad H1 um einen Zahn dreht. Das Ratschen-Rad H1 sitzt fest auf

der Welle O3, ebenso das Rad r1, siehe Figur 13. Die Projektionen l1 und l3

verlassen die Kontakte r2 und r3 und verbinden sich mit den Kontakten r4 und

r5. Damit ist der Stromkreis für die Elektromagnetspule E2 blockiert und jede

weitere Bewegung des Wagens F2 ausgeschlossen. Der Kontakt r5 ist über den

Draht 90 mit der Teilnehmerleitung und der Kontakt r4 über den Draht 91 mit

dem Verbindungspunkt S1 verbunden. Neben der Verbindung zwischen dem Punkt S

und dem Kontakt r4 ist der Punkt S1 über den Draht 92 mit der Platte t4, die

in Verbindung mit dem Punkt t3 steht, verbunden, Figuren 1 und 15, fest auf

dem Wagen F1, der selbst über den Draht 56 mit der Teilnehmerleitung in

Verbindung steht, wie auch im Ruhezustand, Figur 1bis. Aber sobald der Wagen

F1 sich verschiebt als Folge der Wirkung des Teilnehmerfingers auf den Knopf

V1, verlässt der Punkt t3 die Platte t4 und der Punkt S1 hat deshalb nach dem

ersten Schritt des Wagens F1 keinen Kontakt zur Teilnehmerleitung, bis eine

derartige Verbindung durch den Elektromagneten E3 wieder erfolgt. Diese

vorübergehende Unterbrechung zwischen dem Punkt S1 und der Teilnehmerleitung

ist notwendig, weil durch die Verschiebung über die Kontaktpunkte auf der

Ebonitplatte der Verbindungsaufbau anderer Teilnehmer gestört werden könnte.

Die Bewegungen des Verteilerrades r1 werden automatisch von der

Teilnehmerstation her gesteuert. Auf seiner Welle O3 sitzt noch ein weiteres

Rad H2, auf dessen Umfang sich leitende und isolierte Sektoren abwechseln.

Zwei Bürsten H4 und H5 gleiten über diese Sektoren. Die Bürste H5 ist über den

Draht 100 mit der Teilnehmerleitung verbunden, während die andere H4 über den

Draht 97 an den negativen Pol der Zentralbatterie angeschlossen ist. Bevor

sich dar Rad r1 bewegt hat stehen die Bürsten H4 und H5 über isolierten

Sektoren. Bewegt sich das Rad r1 um einen Zahn, so gleiten die Bürsten

kurzzeitig über leitende Sektoren und bleiben schließlich wieder auf

isolierten Sektoren stehen. Damit ist während der Drehung kurzzeitig folgender

Stromkreis geschlossen: Minuspol der Zentralbatterie, Draht 97, Bürste H4, Rad

H2, Bürste H5, Draht 100, Leitungsdraht 43, Draht 57, Elektromagnet U, Draht

58, Feder T4, die Platten K4 und K5, Feder T7 und den Draht 48 zur Erde. Ein

negativer Strom aus der Zentrale erregt das U-Relais kurzzeitig, dessen Anker

u5 kontaktiert die Schraube u6 und schließt den Stromkreis für den

Elektromagneten E6: Pluspol der Teilnehmerbatterie, Draht 60, Anker u5,

Schraube u6, Hebel i4, Kontakt i7, Draht 80, Finger n8, Platte n9, Draht 101,

Elektromagnet E6, Draht 102, Minuspol der Teilnehmerbatterie. Der

Elektromagnet E6 wird erregt, sein Anker l7 zieht an und fällt nach öffnen des

Stromkreises infolge der Drehung von H2 und unterstützt durch die Feder l6

wieder ab. Während des Anziehen des Ankers l7 läuft die Sperrklinke am Hebel

l4 über einen Zahn des Sperrrades l5 hinweg und dreht dieses und somit auch

das Rad j6 beim Abfallen des Ankers l7 um eine Zahnlänge, was einer 90°

Drehung entspricht. Das Rad j6 ist in vier Sektoren „Pest“, „Call“, „Ring“,

„Talk“ unterteil, von denen jeweils der untere, beginnend mit „Rest“ von außen

im Fenster d5 lesbar ist. Diese Anzeige ist folgendermaßen zu verstehen:

Solange von der Teilnehmerstation keine Anstalten zum Rufen eines anderen

Teilnehmers unternommen werden, aber auch während des eigentlichen

Wählvorganges, d.h. während des Drückens der Knöpfe V1 und V2 liest man

„Rest“. Durch den Druck auf den Knopf V3 schließt der erste entsendete

negative Strom von der Zentrale den Stromkreis des Elektromagneten E6, wodurch

das Sperrrad um einen Zahn und das Rad j1 um eine Viertel-Umdrehung

weitergedreht wird und wir lesen die Inschrift „Call“ durch die Öffnung d5.

Doch es geht weiter. Ist der Knopf V3 ganz hineingedrückt, treten die Finger

n3 und n2 mit den Platten n6 und n5 in Kontakt. Ein negativer Strom verläuft

von der Platte n5, über den Finger n2, die Drähte 84 und 50 in die

Teilnehmerleitung, über den Finger n3 und die Platte n6 wird der Pluspol der

Teilnehmerbatterie geerdet. Der negative Strom über die Teilnehmerleitung

führt zum R-Relais in der Zentrale, dessen zweiter Anschluss an Erde liegt.

Infolge der Erregung von R wird der Anker q8 gegen die Schraube u7 gedrückt,

aber ohne technische Folgen.

Der negative Strom geht aber über den Draht

90, die Platte r5, die Projektion l3-l1, die Platte r4 und den Draht 91 zum

Punkt s1 und von hier aus über den Leitungsdraht 45 des Teilnehmers Z zu

seinem Kontakt Sz4 und Punkt Sz1. Über den Punkt Sz1 gibt es einen Stromweg

durch die Platte tz4, die Feder tz3, den Wagen Fz1, den Draht 56z, des

Leitungsdraht 43z und das Rz-Relais nach Erde. Der Anker qz8 legt sich gegen

die Schraube qz7, welche den Stromkreis des Elektromagneten Ez2 schließt.

Dieser wird erregt und es folgt eine Verschiebung um einen Zahn nach der

Unterbrechung des Stromkreises durch die Feder tz6 und die Spulen des

Elektromagneten Ez3 werden über die Platte fz3, die Feder tz6, und die

Schraube qz6 des Rz-Relais erregt. Aus alle dem folgt, dass der vom rufenden

Teilnehmer X entsandte negative Strom Auswir-kungen auf die Zentraleinrichtung

des Teilnehmers Z hat. Sein Punkt Sz1 wurde um einen Schritt nach oben

verschoben, ohne einen Kontakt mit einer anderen Linie aufbauen zu können,

aber der negative Strom erreicht über die Teilnehmerleitung 43z auch die

Teilnehmerstation und bringt hier das Relais Uz zum Anzug. Dadurch wird der

Stromkreis des Elektromagneten Ez4 geschlossen, durch den die Zahl 1 im

Fenster dz2 angezeigt wird. Der erste Schritt des Wagens Fz2 produziert keinen

Kontrollstrom, wie zuvor beschrieben unter X.

Der Knopf V3 wird

losgelassen, der Hebel n1 kehrt unter der Hilfe der Feder n7 wieder in seine

Ruhelage zurück. Ein letzter positiver Strom erfolgt über die Platte n4 und

die Feder n2. Er fließt durch das R-Relais und schließt dadurch den Stromkreis

für den Elektromagneten E3, der wiederum über den Hebel 28 das Rad r1 um eine

Zahnlänge dreht. Neben diesem Effekt (darauf wollen wir später näher eingehen)

des Fließens eines positiven Stromes durch die Platte r5, die Projektion l3,

das Rad r1, die Projektion l1, die Platte r4, den Draht 91, den Punkt S1 und

das Relais Rz des Teilnehmers Z erregt den Elektromagneten Ez3. Dieser

Elektromagnet dreht das Verteilerrad rz1 um einen Zahn. Auf diese Weise, genau

wie zuvor beim Teilnehmerapparat X, wird der Stromkreis über den

Elektromagneten Ez2 geöffnet und die Verbindung über das Rad rz1, Punkt Sz1,

Teilnehmerleitung, Teilnehmerstation Z bewirkt die Erregung des

Elektromagneten E5 der Teilnehmerstation X, so dass dort im Fenster d4 die

Zahl 1 erscheint. Der Stromkreis des Elektromagneten Ez4 wird geöffnet. Das

Rad rz1 sendet beim Drehen einen negativen Strom in die Teilnehmerleitung Z

(dies ist ein Reglerstrom). Dieser Strom durch den Elektromagneten Uz lässt

dessen Anker uz5 mit der Schraube u6 in Kontakt treten (keine Folgen für die

Organe der Teilnehmerstation Z). Die beiden negativen Reglerströme, in einem

Fall hervorgerufen durch das Rad r1, im anderen Fall hervorgerufen durch das

Rad rz1 vereinigen sich in der Teilnehmerstation X und erregen das U-Relais.

Als Folge schließt sich der Stromkreis des Elektromagneten E6.

Das Rad j1

dreht sich wieder um 90° und es ist jetzt im Fenster d5 „Ring“ zu erkennen.

Der Teilnehmer X dreht nun über den Knopf M1, Figur 12, seinen Anzeiger auf

„Talk“, was ebenfalls einer Vierteldrehung bzw. einer Zahnlänge entspricht.

Die schlussendliche Stellung auf „Pest“ wird durch den Elektromagneten E6

bewirkt, wie im folgenden erläutert wird.

Nach dem Loslassen von Knopf V3

haben wir also folgende Zustände:

1. Der Verbindungspunkt S1 des

Teilnehmers X ist gesperrt und kann nicht mehr

verschoben werden.

2.

Gleiches gilt auch für den Punkt Sz1 des Teilnehmers Z.

3. Das Rad r1 steht

auf Ring, das Rad rz1 auf „Call“.

4. Negative Ströme verursachen keinerlei

Effekte in den Organen.

Der Teilnehmer X profitiert von der Tatsache,

dass kein ausgesendeter negativer Strom in diesem Zustand irgend etwas am

Wahlmechanismus verändert und bedient sich zum eigentlichen Rufen des

Teilnehmers Z des Rufknopfes auf dem Ader-Telefon. Durch das Drücken dieses

Knopfes wird Minuspotential aus der Teilnehmerbatterie X in die Leitung zur

Teilnehmerstation Z geschickt und der Gleichstromwecker Z läutet. Teilnehmer Z

drückt, nachdem er das Anrufsignal gehört hat, den Knopf Vz3, dadurch werden

auch hier, wie oben erläutert drei Ströme hervorgerufen, und zwar zunächst ein

positiver, dann ein negativer und zu letzt wieder ein positiver. Der erste

positive Strom lässt den Elektromagneten Ez3 ansprechen, was die Drehung des

rz1-Rades um 90° zur Folge hat. Im Fenster dz5 erscheint „Call“.Der Stromkreis

des Elektromagneten Ez3 wird unterbrochen. Das Rad rz1 sendet beim Drehen, wie

wir wissen, einen nega-tiven Regler-Strom, der durch das elektromagnetische

Relais Uz fließt und dadurch den Stromkreis für den Elektromagneten Ez6

schließt (der Finger nz8 berührt die Platte nz9). Es resultier daraus die

Umstellung auf „Ring“.

Das Rad r1 produziert bei der dritten Drehung

eine Reihe von Effekten, auf die wir nun eingehen wollen.

Wenn das Rad r1 sich das dritte mal dreht, berühren die Kontakte h2 und h4

die Platte r6 mit einen ihrer Enden und die Platte r11 mit den anderen Enden.

Die Platte r6 ist über den Draht 94 mit dem einen Pol des Magnetventils S2 des

Punktes S1 und die Platte r7 über den Draht 95 mit dem anderen Pol des

gleichen Magnetventils verbunden. Die Platte r10 ist über den Draht 96 mit dem

Pluspol der Zentralbatterie und die Platte r1 mit dem negativen Pol der

Zentralbatterie verbunden. Wenn sich das Rad r1 also zum dritten mal dreht

wird über die Streifen h2 und h4 auf der einen Seite und h3 und h1 auf der

anderen Seite der Stromkreis des Magnetventils geschlossen. Werden seine

Windungen vom Strom durchflossen drückt er den Verbindungspunkt S1 (er verfügt

über einen Permanentmagneten) von der unteren Platte CD (der

Kommuni-kationsplatte) an die obere Platte AB (die Gesprächsplatte). Nebenbei

sei noch angemerkt, dass es nicht der Teilnehmer X ist, der auf die

Gesprächsebene umzu-schalten vermag, sondern die Umschaltung wird durch

Drücken des Knopfes Vz3 beim Teilnehmer Z ausgelöst. Der Hauptgrund für diese

Schaltung ist die Abhörsicherheit durch andere Teilnehmer.

Der zweite

negative Strom durch das Drücken von Vz3 hat keine Bedeutung.

Der dritte

positive Strom durch das Drücken von Vz3 erregt das Relais Rz, der Punkt S1

des Teilnehmers X befindet sich noch auf der Kommunikationsplatte, bewirkt

durch das weitere Drehen von Rad rz1 die Umschaltung auf die Gesprächsplatte.

Daraus folgt, dass nach dem Loslassen des Knopfes Vz3 die Kommunikation

stattfinden und sich kein Dritter daran beteiligen kann, außerdem erscheint

durch die Drehung von rz1 die Inschrift "Talk“.

Anzumerken ist noch, dass

die Umschaltung von „Pest“ auf „Call” und „Ring“ derart schnell vor sich geht,

dass man meinen könnte, die Inschrift „Call“ würde es gar nicht geben

Dieser Zustand bleibt solange aufrecht erhalten, bis ein Gesprächsteilnehmer

die V4 - Taste drückt (bzw. Vz4).

Teilnehmer X drückt Knopf V4 und

lässt ihn sofort wieder los.

Wenn das Gespräch beendet ist, drückt

Teilnehmer X den Knopf V4, auf das, was Teilnehmer Z nun zu tun hat, wird

später eingegangen werden. Der Druck auf den Knopf V4 führt zur Entsendung

zweier positiver Ströme. Während des Drückens streichen der Finger m2 über den

Kontakt m4 und der Finger m3 über den Kontakt m5. Wird der Knopf wieder

losgelassen, passiert das gleiche nochmal. Figur 15 zeigt den Hebel m8, wenn

der Knopf gedrückt ist.

Vor weiteren Erklärungen sollte bemerkt werden,

dass der Finger m1, über den der Strom-kreis des Elektromagneten E6

geschlossen wird, mit dem Kontakt m9 nach dem ersten Überstreichen der Finger

m2 und m3 über die Platten m4 und m5 in Kontakt tritt. An späterer Stelle dazu

mehr.

Beim Niederdrücken des Knopfes V4 wird der erste positive Strom von

der Teilnehmerstation in die Zentrale entsendet; es folgt ein negativer Strom

aus der Zentrale zur Teilnehmerstation X, der zu diesem Zeitpunkt in der Lage

ist, auf den Elektromagneten E6 einzuwirken, weil zu dieser Zeit der Finger m1

in Kontakt mit der Platte m9 steht; zum Dritten folgt wieder ein positiver

Strom aus der Teilnehmerstation in die Zentrale und viertens wieder ein

negativer Strom aus der Zentrale in die Teilnehmerstation X, der derzeit keine

Wirkung auf die Geräte hat, weil der Finger m1 mit der Platte m9 in Kontakt

steht und der Stromkreis für den Elektromagneten E6 zwischen dem Kontakt des

Finger m1 und der Platte m9 unterbrochen wird.

Der erste positive Strom

durch den Druck auf den Knopf V4 durch den Teilnehmer X erregt das R-Relais,

über dessen Anker der Stromkreis des Elektromagneten E3 geschlossen wird. Ein

Teil des Stromes fließt aber auch zum Teilnehmer Z und erregt dort das

Rz-Relais, über dessen Anker der Stromkreis für den Elektromagneten Ez3

geschlossen wird. Die Räder r1und rz1 drehen sich somit um einen Zahn weiter.

Das Resultat dieser parallelen Drehung ist, dass die Streifen h2 und h4 das

Kontaktstück r9 mit dem Ende von h2 und das Kontaktstück r11 mit dem Endeh4

berühren, während der Streifen h8 h3 das Kontaktstück r8 mit seinem Ende h3

und das Kontaktstück r12 mit seinem Ende h3 berührt. Die Schaltung des

Magnetventils Sx2, wie auch die von Sz2 wird über den ersten Strom in

entgegengesetzter Richtung geschlossen. Der Punkt S1 (und ebenfalls der Punkt

Sz1) kehren jeweils zur unteren Kontaktplatte CD zurück. Über die Bürsten H4

und H5 des Rades H2 fließt ein negativer Strom zurück über die

Teilnehmerleitung des Teilnehmers X und auch über die Teilnehmerleitung des

Teilnehmers Z; und dieser Strom fließt in der Teilnehmerstation X über das

U-Relais, über dessen Anker der Stromkreis des Elektromagneten E6 geschlossen

wird, (in diesem Moment steht der Finger m1 mit der Platte m9 in Kontakt), das

Rad j1 macht eine Vierteldrehung und das Wort "Pest" erscheint im Fenster d5.

Der negative Kontroll-Strom verursacht auf der Teilnehmer-station Z bei der

letzten Drehung des Rades rz1, also beim Fließen durch das U-Relais, keine

Reaktion in den restlichen Organen der Apparatur, der Stromkreis des

Elektro-magneten Ez6 ist offen (Teilnehmer Z drückt in diesem Moment weder auf

Knopf Vz3 noch auf Vz4). Der zweite positive Strom (hervorgerufen über die

Verbindungen der Finger m3 und m2 mit den Platten m5 und m4, wenn diese Finger

zurückgleiten durch die Kraft der Feder m7. Dies führt dazu (es wird noch

erklärt) zum Rücklauf der Armaturen der Teilnehmer X und Z auf ihren

Startpunkt in der Zentrale. Der Strom durchfließt die Relais R1 und Rz1, so

dass über deren Anker die Stromkreise für die Elektromagnete E3 und Ez3

geschlossen werden. Die Räder r1 und rz1 drehen um einen Zahn. Infolge dieser

neuerlichen Bewegung werden die Enden h2 und h1 der Streifen h2 h4 und h1 h3

ohne über den Kontakten g1 und g2 zu stoppen, geführt, und schließen so den

Stromkreis der Elektromagnete 11 und 12 während dieser Zeit durch die

entgegengesetzte Enden h4 und h3, die über die Platte r12 streichen, die über

den Draht 96 mit dem positiven Pol der Batterie verbunden ist. Der

Elektromagnet 11 ist über den Draht 110 mit dem negativen Pol der Batterie und

der Elektromagneten 12 über den Draht 111 mit dem gleichen Pol verbunden.

Daraus folgt, dass diese beiden Elektromagnete (zum Zeitpunkt der Trennung der

Streifen von den Kontakten g1 und g2) durchflossen werden vom Strom, wie zu

Beginn anhand der Figuren 1 bis 5 erläutert, über die Stäbe 14, die den

Ratschen der Wagen F1 und F2 parallel sind, und heben die Sperrklinken 3 und 5

auf, damit die Wagen durch die Kraft der Federn 16 und 17 wieder in ihre

Startpositionen zurückkehren. Die beiden Geräte in der Zentrale befinden sich

somit in Ruhestellung und die negativen Ströme (zur gleichen Zeit über die

Bürsten H4 und H5 auf das Rad H2 gesendet) haben keinen Einfluss auf die

Teilnehmer-station, der Stromkreis des Elektromagneten ist durch den Finger m1

offen.

Um das Teilnehmergerät völlig in den Ruhezustand zu versetzen,

genügt es den Knopf V5 zu drücken. Danach ist in den Fenstern d1, d2, d3 und

d4 jeweils die Zahl 0 zu erkennen. Nur der gerufene Teilnehmer, in unserem

Fall der Teilnehmer Z, sollte auch wieder den Knopf M1 am Ende der Welle des

Rades jz1, betätigen, damit im Fenster dz5 das Wort „Pest“ erscheint.

Durch

die vorausgegangenen Operationen sind die Wagen F1 und F2 in ihre

Startposition zurückgekehrt, aber die Räder rx1 und rz1 brauchen in der Tat

nicht in ihre Startposition zurückzukehren, denn bis in die Sprechposition

haben sie eine Vierteldrehung (um 5 der 20 Zähne) gemacht und wenn sich die

Wagen F1 und F2 wieder in ihrer Startposition befinden kommt die Projektion l

l2 des Rades r1 in Kontakt mit den Platten r2 und r3, ein bedeutungsloser

Umstand, weil die vier Quadranten des Rades r1 je für einmaligen Gebrauch

ausgelegt, also gleich sind. Während der nächsten Aktion sind es nicht mehr

die Streifen h2, h4 und h1, h3, die in Kontakt treten, sonder die Streifen h3,

h5 und h6, h7; es wird auch nicht die Projektion l3, l1, sondern die

Projektion l2, l verwendet.

Zusammenfassung:

Diese Gerätschaft gilt allgemein als die

beste Verkörperung der damals vorliegenden Erfindungen auf dem Gebiet der

automatischen Vermittlungstechnik. Der Teilnehmer, der eine

Gesprächsverbindung mit einem anderen Teilnehmer wünscht, drückt die Taste V1

und hält diese gedrückt, bis der Zähler des Bruchs (der Bruch eines jeden

Teilnehmers ist in einer Liste verzeichnet) in den Fenstern d1 und d2

erscheint. Sodann drückt er auf die TasteV2 und drückt diese so lange, bis der

Nenner des Bruchs in den Fenstern d3 und d4 erscheint. Danach wird die Taste

V3 gedrückt und sich vergewissert, dass die Inschrift „Ring“ im Fenster d5

erscheint. Wenn der Teilnehmer anschließend seinen Rufknopf auf dem

Ader-Telefon betätigt, klingelt es analog hierzu beim gerufenen Teilnehmer und

bei ihm zeigt sich die Inschrift „Talk“ als Zeichen dafür, dass der gerufene

Teilnehmer bereit dazu ist, mit ihm zu kommunizieren. Ist das Gespräch

beendet, drückt der rufende Teilnehmer die Taste V4. In der Praxis könnten

alle Tasten mit Ausnahme der Taste M1 Inschriften tragen, so die Taste V1 die

Inschrift „Zähler“, die Taste V2 die Inschrift „Nenner“, die Taste V3 die

Inschrift „Rufen“, die Taste V4 die Inschrift „Ende des Gesprächs“ und die

Taste V5 die Inschrift „Ruhestellung“.

Sobald der Wecker des gerufenen

Teilnehmers ertönt, drückt dieser seine Taste V3. Erscheint beim rufenden

Teilnehmer im Fenster d5 „Talk“, kann das Gespräch beginnen. Ist das Gespräch

beendet, dreht der gerufene Teilnehmer seinen Knopf M1, wie zuvor beschrieben.

Zu Beginn dieser Beschreibung wurde gesagt, dass in unserem Beispiel zum

besseren Verständnis die Wagen F1 und F2 senkrecht zueinander stehen. In

Wirklichkeit stehen jedoch die Wagen F1 und F2 um Platz zu sparen in einem

Winkel zueinander, siehe Figur 13. Sollte aber von baulicher die rechtwinklige

Anordnung gewünscht sein, so ist das problemlos möglich. Im Normalfall

allerdings werden die Wagen durch die Balken F11 und F21 ersetzt. Diese Balken

sind beweglich auf den Wellen O1 und O2 befestigt und auch die Ratschenräder

G1 und G2 sind schnell auf der Welle O1 und die Ratschenräder G3 und G4 auf

der Welle O2 montiert. Die Zähne der Räder G1 und G3 sind in die gleiche

Richtung geneigt, die Zähne der Räder G2 und G4 in die entgegen-gesetzte. Der

Balken F11 wird vom Rad G2 über die Sperrklinke G5 derart bewegt, dass, wenn

sich die Welle O1 in Pfeilrichtung dreht, der Balken mitgenommen wird.

Die

Drehung der Welle O1 wird durch das zweite Sperrrad G1 in folgender Weise

bewirkt:

Wenn der Elektromagnet E1 von Strom durchflossen wird, zieht sein

Anker c1 an, der über c2 mit dem Hebel c3 verbunden ist, welcher frei drehbar

auf der Welle O1gelagert ist. An diesem Hebel befindet sich die Sperrklinke

c4, die die Feder c5 gegen die Zähne des Rades G1 drückt. Zieht der Anker c1

des Elektromagneten E1 an wird auch die Sperrklinke angezogen und rutscht über

einen Zahn des Sperrrades G1 hinweg. Der Weg der Sperrklinke c4 wird über die

Schraube e7 eingestellt, die als Anschlag zur Begrenzung des Weges des Hebels

c3 dient. Sobald der Strom unterbrochen wird, zieht die Spiralfeder c6 den

Anker c1 zurück und die Sperrklinke c4 dreht das Rad G1 um eine Zahnlänge und

damit auch den Balken F11. Auf diese Weise wird bei jedem Strom über den

Elektromagneten E1 der Balken um eine Kontaktreihe 1.