|

Um festzustellen, ob für Berlin

ein Bedürfnis vorhanden ist, die Wohnungen,

Geschäftslokale, Fabrikanlagen p. p. solcher Personen,

die sich des Fernsprechers als Verkehrsmittel bedienen

wollen, in entsprechende Verbindung zu bringen, und

jedem Teilnehmer die Möglichkeit zu gewähren, sich zu

jeder Zeit mit jedem anderen Teilnehmer mittels des

Fernsprechers ins Vernehmen zu setzen, werden diejenigen

Personen, die eine Einrichtung der vorstehend erörterten

art wünschen sollten, hierdurch aufgefordert, sich

deshalb schriftlich oder während der Dienststunden von 9

Uhr vormittags bis 3 Uhr nachmittags persönlich an das

Telegraphenbetriebsbureau des Reichs- Postamts,

Französische Straße 33e, Zimmer 149, zu wenden, das die

nähere Auskunft über die Einrichtungen und über die

Bedingungen der Teilnahme erteilen wird.

Der Staatssekretär

des Reichs – Postamts.“

Mit

der technischen Ausführung des Baues betraute das Reichs

– Postamt einen in der Herstellung von

Telegraphenanlagen wohlerfahrenen Reichs – Postbeamten

(Telegraphensekretär Hackethal in Berlin). Die obere

Leitung der Bauarbeiten lag in den Händen des Geheimen

Postrats im Reichs – Postamt Ludewig. Außerhalb der

Verwaltung stehende Personen hatten somit bei diesen

technischen arbeiten nicht mitzureden.

Von

jener Bekanntmachung allein versprach sich nun Stephan,

angesichts der auf diesem Gebiete bisher gesammelten

Erfahrungen, keinen hinreichenden erfolg. Es erschien

ihm notwendig, dass das kaufmännische Berliner Publikum

zur Betätigung eines wirklichen Interesses für die Sache

noch besonders bearbeitet wurde. Das Reichs – Postamt

ersuchte deshalb unterm 1. Juli 1880 die Ältesten der

Kaumannschaft von Berlin um Namhaftmachung einer

Persönlichkeit, die für eine derartige, gegen Entgelt

auszuübend Agententätigkeit geeignet erschien, also auch

unter den Berliner Firmen bescheid wusste. Die Ältesten

schlugen dem Reichs – Postamt unterm 26. Juli 1880 zwei

Berliner Herren hierfür vor. Der eine davon war der

Ingenieur E. Rathenau, Eichhornstraße 5. Das Reichs –

Postamt trat mit beiden durch einen seiner vortragenden

Räte in Verhandlung, die dahin führte, dass Emil

Rathenau die gedachte Tätigkeit auf vorläufig

unbestimmte Zeit übernahm. In mehrfacher Hinsicht

bemerkenswert ist der nachstehend hier erstmalig

veröffentlichte Wortlaut eines Briefes, den Rathenau

damals, während mit ihm noch verhandelt wurde, an jenen

Referenten des Reichs – Postamts richtete.

„Berlin W,

Eichhornstraße 5, den 19. August 1880.

Herrn Geheimen Oberpostrat

Krüger hier.

Bezugnehmend auf die

Unterhaltung, die ich mit Ew. Hochwohlgeboren am

Dienstage zu führen die Ehre gehabt habe, ferner auf das

gefällige Schreiben des Herrn Geheimrat Ludewig vom 5.

a. e., kann ich meinen ergebenen Dank für das mir durch

die bezügliche Offerte erwiesene Vertrauen hierdurch

auszusprechen nicht unterlassen.

Wiewohl es mir zur hohen ehre gereichen würde, unter den

Auspizien der Reichs – Postverwaltung meine Tätigkeit

dem Unternehmen zu widmen, dem ich seit Jahren meine

Studien und Sympathien zugewandt habe, so möchte ich

doch zu bemerken mir gestatten, dass die Stellung eines

Agenten, lediglich zur Ermittlung von Teilnehmern für

die allgemeine Fernsprechanlage in Berlin, meinen

Neigungen und vielleicht auch Fähigkeiten weniger

entsprechen würde als die eines Vertreters, welche die

bezüglichen Vorfragen und Verhandlungen mit dem Publikum

so zu erledigen gestattet, dass der Abschluss der

Verträge ohne weiteres erfolgen könnte.

Meiner unmaßgeblichen Meinung nach würde dadurch

erheblich nicht nur an Zeit und Mühen gespart, sondern

die Sache selbst wesentlich gefördert und das Vertrauen

des Publikums zu einem fachmännisch gebildeten Vertreter

gestärkt. Denn wiewohl ich nicht zweifle, dass meine

bisherigen Beziehungen zur Bank- und Handelswelt mir

nicht weniger die Wege bahnen werden als meine vielen

Verbindungen mit hervorragenden Industriellen aus der

Zeit meiner Tätigkeit als Inhaber der Maschinenfabrik M.

Weber, hier, und obgleich ich ferner voraussetzen darf,

dass meine Erfahrungen als Ingenieur auf dem in Rede

stehenden Gebiete nicht ohne Nutzen für meine

Bestrebungen bleiben werden, so verhehle ich mir nicht,

dass die Einwohner unserer Stadt neuen Einrichtungen

gegenüber stets ungewöhnliche Kälte bewahrt haben, und

dass auch das neue Unternehmen in den nächsten Jahren

Schwierigkeiten nach dieser Richtung zu begegnen haben

wird, welche eine vertrauenerweckende Stellung leichter

zu überwinden vermag. Sollten übrigens Garantien für

Erfüllung der zu erweiternden Befugnisse wünschenswert

sein, so bi ich gern bereit, Sicherheiten zu bestellen.

Hinsichtlich einer für meine Bemühungen zu gewährenden

Entschädigung enthalte ich mich jedes Antrages, stelle

dieselbe vielmehr dem gefälligen Ermessen der Reichs –

Postverwaltung anheim. Sollte aber meine Mitwirkung nur

vorübergehend oder für einen verhältnismäßig kürzeren

Zeitraum beansprucht werden, so würde ich unter Verzicht

einer Entschädigung es als Ehrensache betrachten, an der

Förderung eines Unternehmens mitgewirkt zu haben,

welches segensreich für die Entwicklung des

hauptstädtischen Verkehrs werden wird.

Ew.

Hochwohlgeboren

ergebener

gez. Emil

Rathenau.“

Aus

diesem Schreiben geht hervor, dass Emil Rathenau, der

damals schon seit mehreren Jahren nach außen hin untätig

in Berlin lebte, gern auf das ihm gemacht Anerbieten

einging, obwohl es auch auf der von ihm gewünschten

erweiterten Grundlage, die das Reichs – Postamt ihm

bereitwillig zugestand, organisatorische oder andere

bedeutend Aufgaben nicht in sich schloss: Bei Rathenaus

Tätigkeit kam es darauf an, dass er durch persönliche

Einwirkung in den ihm nahestehenden kaufmännischen

Kreiden in Berlin für eine Beteiligung am

Stadtfernsprechverkehr weitere Stimmung machte, dass er

die für ein Abonnement gewonnenen Personen ein ihm von

der Postverwaltung geduckt geliefertes Vertragsformular

unterzeichnen ließ und dass er den Interessenten

außerdem an der Hand der im Reichs – Postamt

ausgearbeiteten „allgemeinen Bedingungen für die

Benutzung der Stadtfernsprecheinrichtung“ sachgemäße

Auskünfte erteilte.

Damit

sich Emil Rathenau bei seiner Tätigkeit als Beauftragter

der Reichs – Postverwaltung jederzeit ausweisen konnte,

versah ihn das Reichs – Postamt mit einer Vollmacht

nachstehenden Inhalts:

„Berlin W, den 6.

September 1880.

Vollmacht.

Herr Emil Rathenau,

Eichhornstraße 5, hierselbst, wird hierdurch ermächtigt,

wegen Benutzung der Fernsprechanlagen, welche von der

Reichs – Postverwaltung für Berlin angelegt werden, mit

den Teilnehmern aus dem Kreise des Publikums die

erforderlichen Verhandlungen zu führen und die

entsprechenden Verträge, vorbehaltlich der diesseitigen

Genehmigung, abzuschließen.

Reichs – Postamt II. Abteilung

gez. Budde.“

Neben

diesen Arbeiten übernahm es Emil Rathenau einige Monate

später, im Auftrage des Reichs – Postamts mit den

Ältesten der Kaufmannschaft von Berlin, vertreten durch

den Geheimen Kommerzienrat W. Herz, die allgemeinen

Bedingungen zu erörtern, unter denen Börsenbesuchern

während der Börsenzeit der Fernsprechverkehr mit

Teilnehmern an der Berliner Stadtfernsprecheinrichtung

gestattet werden sollte. Nachdem die Bedingungen

festgelegt worden waren, teilte Emil Rathenau sie den

Börsenbesuchern durch Rundschreiben mit. Bis April 1881,

wo dieser Sprechverkehr ins Leben trat, hatten sich

ganze 26 Börsenbesucher als Teilnehmer gemeldet.

Darunter befanden sich 22 Firmen und Bankhäuser und 3

Zeitungen (Rudolf Mosse – Berliner Tageblatt, National –

Zeitung und Berliner Börsenkurier). In 9 von dem

Ältestenkollegium hergerichteten Sprechzellen wurde der

Verkehr in der Börse abgewickelt. (Die erste öffentliche

Sprechstelle kam ein Jahr später dort in Betrieb.) Man

sieht hieraus, wie zurückhaltend sich selbst die

Berliner Börsenwelt der neuen Verkehrseinrichtung

gegenüber verhielt, solange sich die Anlage noch nicht

im Betriebe befand. „Eine beträchtliche Steigerung der

Börsenverbindungen wird erst zu erwarten sein,“ –

schrieb Emil Rathenau im Dezember 1880 an den Geheimen

Oberpostrat Ludewig „wenn durch bessere Kenntnis

herrschende Vorurteile auch in diesen Kreisen besiegt

sind.“ „Richtig“, schrieb Stephan, den Ludewig diesen

Brief Rathenaus vorgelegt hatte, als Randvermerk dazu.

Auch

die Anmeldungen aus dem Berliner Publikum für die

geplante allgemeine Stadtfernsprecheinrichtung gingen

nicht minder spärlich ein, trotz der Werbetätigkeit

Rathenaus und nicht zuletzt auch der persönlichen

Bemühungen Stephans, in den kaufmännischen Kreisen der

Reichshauptstadt, mit denen den volkstümlichen

Generalpostmeister vielseitige Beziehungen verknüpften,

Abonnenten zu gewinnen. Nur „mit sanfter Gewalt bewog er

einige Häupter von führenden Bankhäusern und

industriellen Firmen Berlins, ihre Teilnahme na der

Berliner Fernsprechanlage zu erklären, was unter

Kopfschütteln und mehr aus Gefälligkeit als aus

Überzeugung von den etwa zu erwartenden Vorteilen

geschah“. Als die eine der beiden für Berlin

vorgesehenen Vermittlungsanstalten am 12. Januar 1881 in

dem Telegraphendienstgebäude, Französische Straße 33c,

zunächst versuchsweise in Betrieb genommen wurde, hatte

sie, sage und schreibe, 8 Teilnehmer. Es waren das die

Mitteldeutsche Kreditbank, Bankgeschäft Jacob Landau,

der Geheime Kommerzienrat G. von Bleichröder, die

Direktion der Diskontogesellschaft, die Deutsche Bank,

die Direktion der Großen Berliner Pferdeeisenbahn –

Aktiengesellschaft, Bankgeschäft Karl Schlesinger –

Trier (Behrenstraße 20) und Cäsar Wollheim (Kohlen und

Metalle). In Berliner Zeitungen wurde damals auf dieses

„Ereignis“ mit folgenden, unter den tatsächlich

obwaltenden Verhältnissen uns jetzt etwas heiter

stimmenden Worten hingewiesen: „Mit jedem neuen

Anschluss mehrt sich der Nutzen und die Bedeutung der

allgemeinen Fernsprechanstalt auch für den einzelnen

Teilnehmer. Da die Fernsprechzentrale vom Augenblicke

der Inbetriebsetzung an zur großen Befriedigung der an

sie Angeschlossenen arbeitet, haben sich sogleich

mehrere Personen und Geschäftshäuser weiter als

Teilnehmer in die Listen der Reichs –

Telegraphenverwaltung eintragen lassen.“

Das

erste Berliner Teilnehmerverzeichnis erschien März 1881,

als die Inbetriebnahme der ganzen Anlage bevorstand. Da

es nur 48 Teilnehmer, einschließlich der 9

Börsensprechstellen, umfasste, war es noch in

Metalldruck hergestellt und bestand aus 4 halben

Bogenseiten. Außer den schon genannten 8 Teilnehmern

gehörten zu diesen ersten Abonnenten: Bankgeschäft

Gebrüder Arons, Ferd. Vogts & Cie.

(Zimmereinrichtungen), Geh. Kommerzienrat Liebermann,

Rathenau & Arnheim (Tuch und Buckskinen gros), L. & S.

Abraham (Gardinen und Möbelstoffe), Julius Isaac

(Fischbei- und Rohrfabrik), Maschinenbauanstalt Karl

Beermann, Bankgeschäft Goldstein, Pintus & Co., Brasch &

Rothenstein (Spedition), Verlag der National – Zeitung,

Siepermann (Direktor der Internationalen Eisenbahn –

Schlafwagengesellschaft), Bankgeschäft Mendelsohn &

Cie., Bank für Handel und Industrie, Bankgeschäft S.

Frenkel, Zeitungsverlag des Berliner Börsenkuriers,

Bankgeschäft Rob. Warschauer & Co., Bankgeschäft Cohn

Bürgers & Co., Gebr. Buhlmann (Posamentierwaren),

Goschenhofer & Rösicke (Wäsche), Dossische Zeitung,

Adolf Salomon & Co. (Leder und Produkte), Buchdruckerei

H. S. Hermann, I. Ravené Söhne & Cie. Herrmann Berson,

Treu & Auglisch, Hofbuchdruckerei W. Möser, Verlag

Rudolf Mosse (Berliner Tageblatt), Ingenieur E.

Rathenau, Kühl & Rösicke (Passementerie) sowie das

Reichsamt des Innern und die Reichsdrucker.

Mit

diesem Teilnehmerkreise wurde die Berliner

Stadtfernsprecheinrichtung am 1. April 1881 endgültig

eröffnet. Es hatte Stephan, der Postverwaltung und

Rathenau, von dem über 1000 im Reichs – Postamt im Druck

hergestellte Werbeschreiben losgelassen worden waren,

wirklich Mühe gekostet, die kleine Schar, der sich

Rathenau selbst noch mit anschloss, zusammenzubringen.

Auch der technische Bau der Anlage war mit

Schwierigkeiten verknüpft gewesen. Diese entsprangen

mangelndem Entgegenkommen einzelner, nämlich der

Besitzer der Häuser, bei denen sich die Notwendigkeit

ergab, auf dem dache Stützpunkte für die darüber

hinwegführende Drahtleitung anzubringen. Die

Widerstände, die hierbei in Berlin im Gegensatze zu

andern Orten, wie Mülhausen (Elf.) und Hamburg,

überwunden werden mussten, waren teilweise so groß, dass

trotz der vorläufig so geringen Ausdehnung der Berliner

Fernsprechanlage drei Telegraphenbaubeamte damit zu tun

hatten, um von jenen Hausbesitzern die erforderlichen

Zustimmungserklärungen zu erlangen. Der damit verknüpfte

Aufwand an Zeit und Mühe wäre noch größer gewesen, wenn

nicht der Berliner Magistrat durch eine Bekanntmachung

in seinem Kommunalblatte sein reges Interesse für das

neue Unternehmen bekundet und die Bezirksvorsteher

ausdrücklich aufgefordert hätte, den Hausbesitzern

klarzumachen, dass ihrerseits dem gemeinnützigen Zwecke

der Verkehrsanlage durch möglichste Willfährigkeit am

besten gedient werde. Die Stadt Berlin war außerdem so

entgegenkommend, bei sämtlichen städtischen Gebäuden die

Aufstellung von Leitungsstützpunkten bedingungslos zu

gestatten. Kaum waren dann bis Frühjahr 1881 die

Stützpunkte für die ersten Fernsprechleitungen angelegt

worden, als der weiteren Ausbreitung des

Fernsprechnetzes in der Reichshauptstadt ein neues

Hindernis erstand. Das war die Blitzgefahr. Hatten die

Hausbesitzer, als ihnen die Zustimmungserklärungen von

der Postbehörde während des Winters abgerungen wurden,

daran noch nicht gedacht, so trat sie ihnen jetzt um so

lebendiger vor Augen, zumal Leute, die von der Sache in

Wirklichkeit nichts verstanden, in wissenschaftlich

gefärbten Aufsätzen von den Fernsprechgestängen auf den

Dächern zu orakeln wussten, dass sie bei Gewittern

geradezu eine Gefahr für die Häuser bedeuteten. So zog

sich bei den Berliner Hausbesitzern eine schwere Wolke

des Unmuts zusammen, die ihren entschiedensten Einspruch

gegen die bereits aufgestellten oder weiter geplanten

Dachstützpunkte der Fernsprechleitungen auslöste – bis

das erste große Gewitter Mitte Juni 1881, das über

Berlin niederging, auch hier sine reinigende Wirkung

ausübte. Selbst die stärksten elektrischen Entladungen

ließen die gesamte oberirdische Stadtfernsprechanlage

unberührt, und es zeigte sich, dass sie mit ihren

eingebauten, zur Erde führenden Blitzableitungen statt

gefahrbringend zu wirken, im Gegenteil einen Schutz

gegen die Blitzgefahr bildete. Mit dieser Erkenntnis war

für die Entwicklung der Berliner Stadtfernsprechanlage

nunmehr freie Bahn geschaffen. Noch gerade zur rechten

Zeit. Denn mit so kritischen Augen auch das Berliner

Publikum selbst noch die Vorbereitungen für die

Herrichtung der Anlage betrachtet hatte – nun, wo sie im

Gange war und dank ihrer gediegenen Ausführung vom

ersten Tage an einwandfrei arbeitete, wurde man sich der

Vorzüge, die sie bot, plötzlich in einem Maße bewusst,

dass die Postverwaltung alle Hände voll zu tun bekam, um

die sich meldenden neuen Teilnehmer anzuschließen. Als

Ende Juni 1881, wo sich die Zahl der Abonnenten

inzwischen bereits verdreifacht hatte, an einem Tage

über 400 Verbindungen in Berlin ausgeführt worden waren,

schrieb die Dossische Zeitung (in ihrer Nummer vom 2.

Juli) hierzu folgendes: „Welche Leistung hierin

enthalten ist, wird leicht übersehen. Rechnet man jede

verbundene Leitung im Durchschnitt nur 1 ½ km lang – in

Wirklichkeit sind deren bis 13 km Länge vorhanden -, so

werden durch 400 Verbindungen 2 x 1200 = 2400 km

Botengänge (hin und zurück) erspart. Nimmt man die

Tagesleistung eines Boten auf 24 km an, so wird demnach

die Dienstleistung von 100 Boten entbehrlich, die

indessen auf den ganzen Tag verteilt werden müsste,

während der Hauptfernsprechverkehr auf die Stunden von 9

– 2 Uhr fällt. Die Hauptsache bleibt aber für die

Teilnehmer die Zeitersparnis. Diese beträgt für 2400 km

täglich bei rund 15 Minuten Zeitaufwand für 1 km nicht

weniger als 600 Stunden! Von welchem Vorteil es außerdem

ist, im unmittelbaren mündlichen Verkehr die bei

Bestellungen durch andere und bei flüchtigen Notizen

sonst vorkommenden Irrtümer und Missverständnisse

vermeiden zu können, vermag nur der Beteiligte im ganzen

Umfange zu ermessen.“ Der Verfasser dieser Notiz hätte

zur Vervollständigung der Vorzüge des neuen Berliner

Verkehrsmittels unbedenklich auch noch dessen Billigkeit

mit anführen können angesichts der Höhe des

Jahresabonnements in anderen Ländern. Denn während der

Teilnehmer in Frankreich (ausschließlich Paris) 400

Franken = 320 Mark und in Paris selbst 600 Franken – 480

Mark, in England 450 bis 500 Mark und in New York sogar

1060 Mark) bei einer bis 2 km langen Anschlussleitung zu

zahlen hatte, verlangte die Reichspost dafür nur 200

Mark.

Die

technischen Anlagen der jungen Berliner

Stadtfernsprecheinrichtung zogen alsbald die

Aufmerksamkeit anderer Verkehrverwaltungen auf sich.

Schon in den beiden ersten Betriebsmonaten kamen u. a.

aus Belgien, Frankreich und Ägypten höhere Fachbeamte

und Ingenieure nach Berlin, um die Bauausführung sowie

die Einrichtung der Sprechstellen und der

Vermittlungsanstalten eingehend zu studieren.

Die

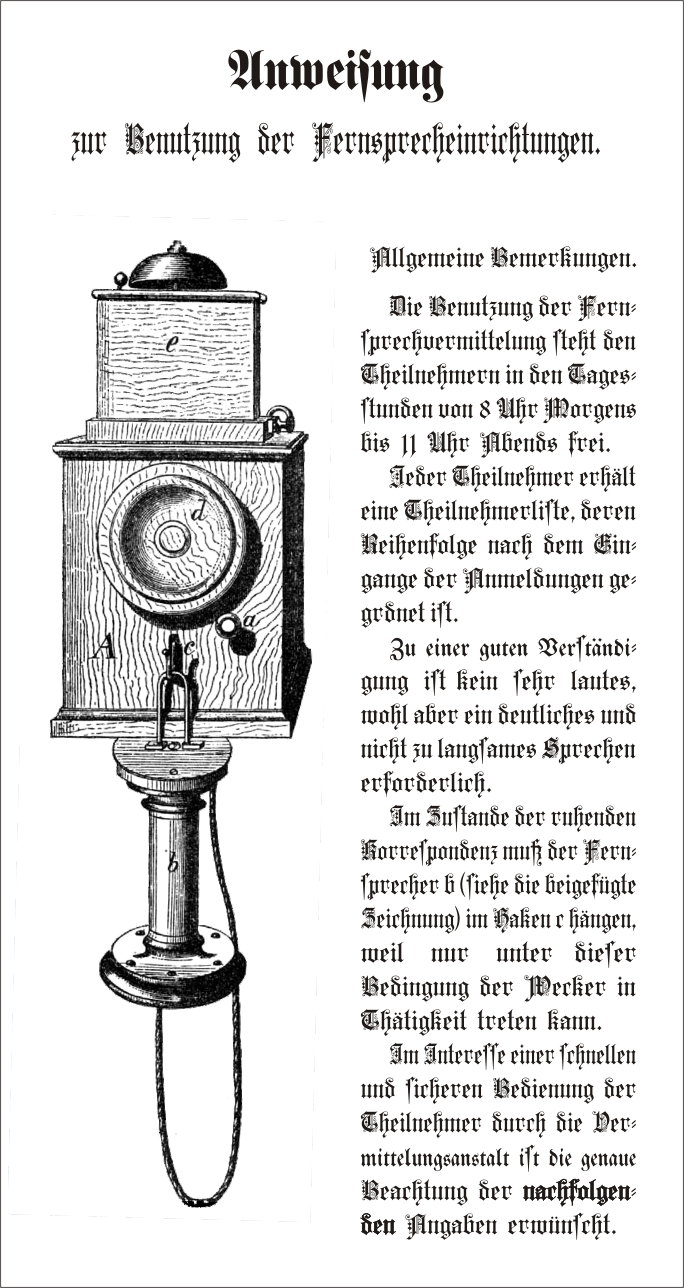

Sprechstellen der Teilnehmer waren mit zwei patentierten

Siemensschen Fernsprechern ausgestattet, von denen der

eine zum Hören, der andere zum Heben diente. Bei jedem

Teilnehmer war außerdem ein Klingelweckerwerk

aufgestellt, das sich selbsttätig ein- und ausschaltete.

In der Fernsprechvermittlungsstelle stand jede der

eingeführten Anschlussleitungen mit einer

Signalvorrichtung in Verbindung. Diese brachte beim

Anruf eines Teilnehmers ein elektrisches Läutewerk zum

Tönen und ließ gleichzeitig dessen Teilnehmernummer in

die Erscheinung treten. Die einzelnen

Signalvorrichtungen waren, zu je 50 zusammen, in einem

schrankartigen Behältnis untergebracht (Klappenschrank).

Durch besondere Umschaltevorrichtungen war dafür

gesorgt, dass die an zwei verschiedene Klappenschränke

herangeführten Teilnehmerleitungen sowohl innerhalb

derselben Vermittlungsanstalt als auch zwischen

verschiedenen Vermittlungsanstalten miteinander

verbunden werden konnten).

Noch

im ersten Betriebsjahre (1881) mussten infolge ständiger

Zunahme der Teilnehmerzahl neben den beiden vorhandenen

Vermittlungsanstalten (Französische Straße 33c und

Mauerstraße 74) zwei weitere (Französische Straße 35 und

Köpenicker Straße 122) eingerichtet werden. Sie befanden

sich sämtlich in reichseigenen Postgebäuden. Die erste

öffentliche Fernsprechstelle wurde in Berlin am 15

August 1881 beim Postamt 64 (Unter den Linden) eröffnet.

Mit dem Zeitpunkt der endgültigen Inbetriebnahme der

Berliner Stadtfernsprechanlage legte das Reichs –

Postamt den weiteren Ausbau und die Betriebsleitung in

die Hände der Berliner Oberpostdirektion. Der Ingenieur

Emil Rathenau, der bis dahin in einem Zimmer des

Telegraphendienstgebäudes Französische Straße von 10 –

12 Uhr vormittags Sprechstunden für das Publikum in

Fernsprechsachen abgehalten hatte, setzte dies und die

von ihm betriebene Gewinnung von Teilnehmern nur noch

für kurze Zeit weiter fort. Anfang Juni 1881 legte er

nach insgesamt neunmonatiger Betätigung seine Geschäfte

nieder, weil die neue Verkehrsanlage fortan einer

besonders für sie wirkenden Werbearbeit nicht mehr

bedurfte. Als derselbe Emil Rathenau als Generaldirektor

der Allgemeinen Elektrizitätswerke in Berlin am 20.Juni

1915 das Zeitliche gesegnet hatte, unterließ der

Staatssekretär des Reichs – Postamts Kraetke nicht, in

dem längeren Beileidstelegramm, das er an die A. E. G.

richtete, auch jener weit zurückliegenden Tätigkeit

Rathenaus zu gedenken, was mit den Worten geschah: „sein

Name ist verknüpft mit der ersten Einführung des

Fernsprechers in Deutschland.“

|